令和8年度診療報酬改定情報

ウィーメックスでは医療機関への情報提供として、令和8年診療報酬改定情報をいち早くお届けします。

告示・通知の解釈から、院内運用対策までウィーメックス改定情報をぜひお役立てください。

- ※改定前情報につきましては、中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変更する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予めご了承ください。

- ※画像資料の出典は厚生労働省 中医協総会資料です。

令和8年度診療報酬 ウィーメックス改定ニュース

ウィーメックス改定ニュース動画

-

【NEW】1月23日中医協総会情報

個別改定項目について -

1月14日中医協総会情報 賃上げについて(その2)/物価対応について

(その2) -

12月24日、26日中医協総会情報 個別事項(その20)/令和8年度診療報酬改定の改定率等について

-

12月17日、19日中医協総会情報 個別事項(その16)/個別事項(その19)

-

12月19日中医協総会情報 個別事項(その17)/個別事項(その18)

-

12月5日中医協総会情報

個別事項(その13) -

12月5日中医協総会情報

後発医薬品、バイオ後続品の使用体制について -

12月3日中医協総会情報

個別事項(その11)

/入院時の食費・光熱水費(その2) -

11月20日社会保障審議会医療保険部会

改定の基本方針(骨子案) -

11月19日中医協総会情報

個別事項(その8) -

11月12日中医協総会情報

在宅について(その3) -

11月7日中医協総会情報

個別事項(その6)

入院から外来への移行 -

11月5日中医協総会情報

個別事項(その5)

がん対策・難病対策・透析医療 -

10月17日中医協総会情報

外来について(その2)

ウィーメックス改定ニュース

ウィーメックス改定ニュース No.3

※中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変化する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予め御了承下さい。(令和8年1月22日現在)

【中医協・総会】12月17日~12月26日 中医協・総会

【中医協・総会】12月17日 中医協・総会 「個別事項について(その16)」について

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001613532.pdf

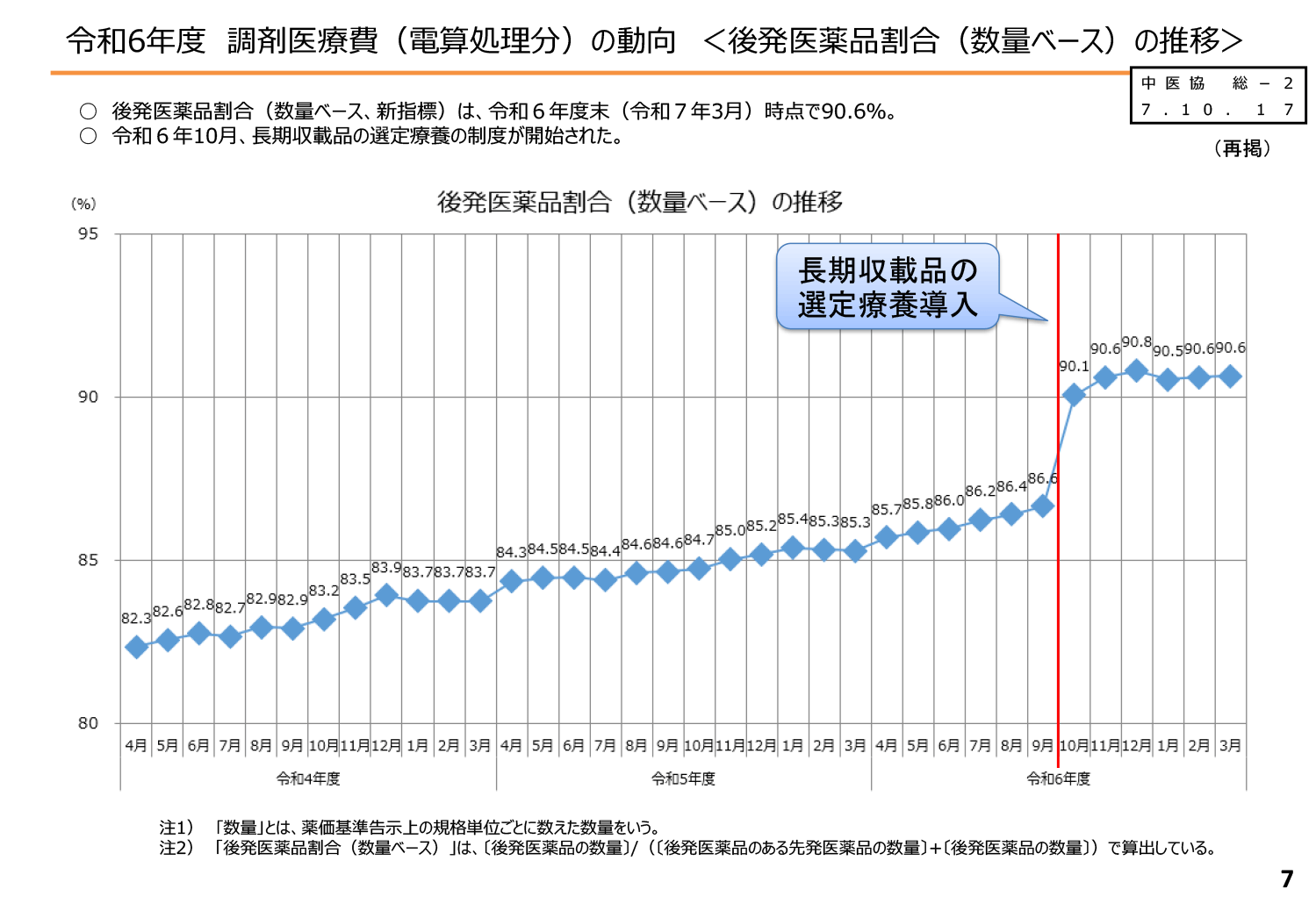

12月17日に開催された中医協総会では、令和8年診療報酬改定に係る「個別事項について(その16)」が議論されました。テーマは「長期収載品の選定療養」。

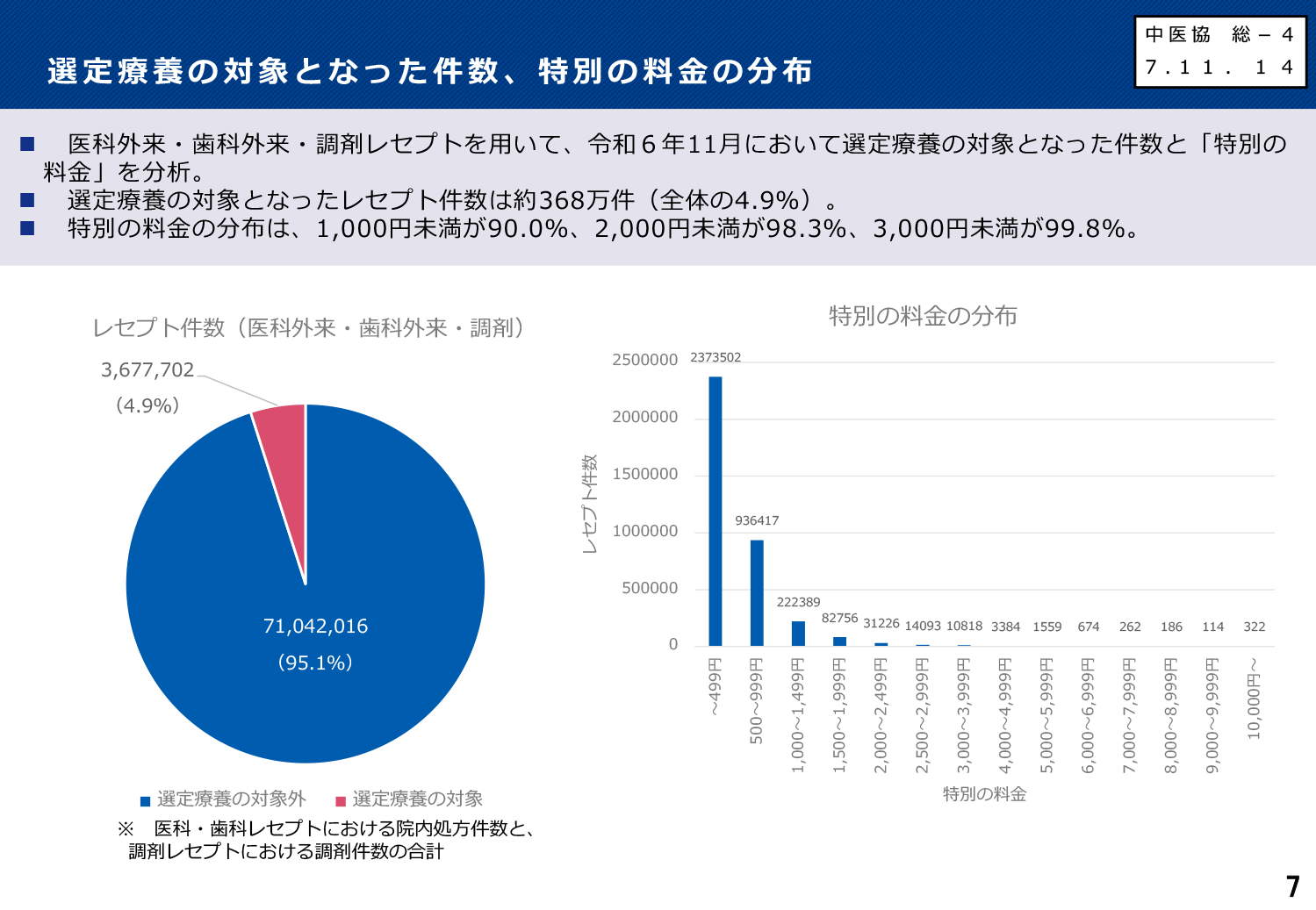

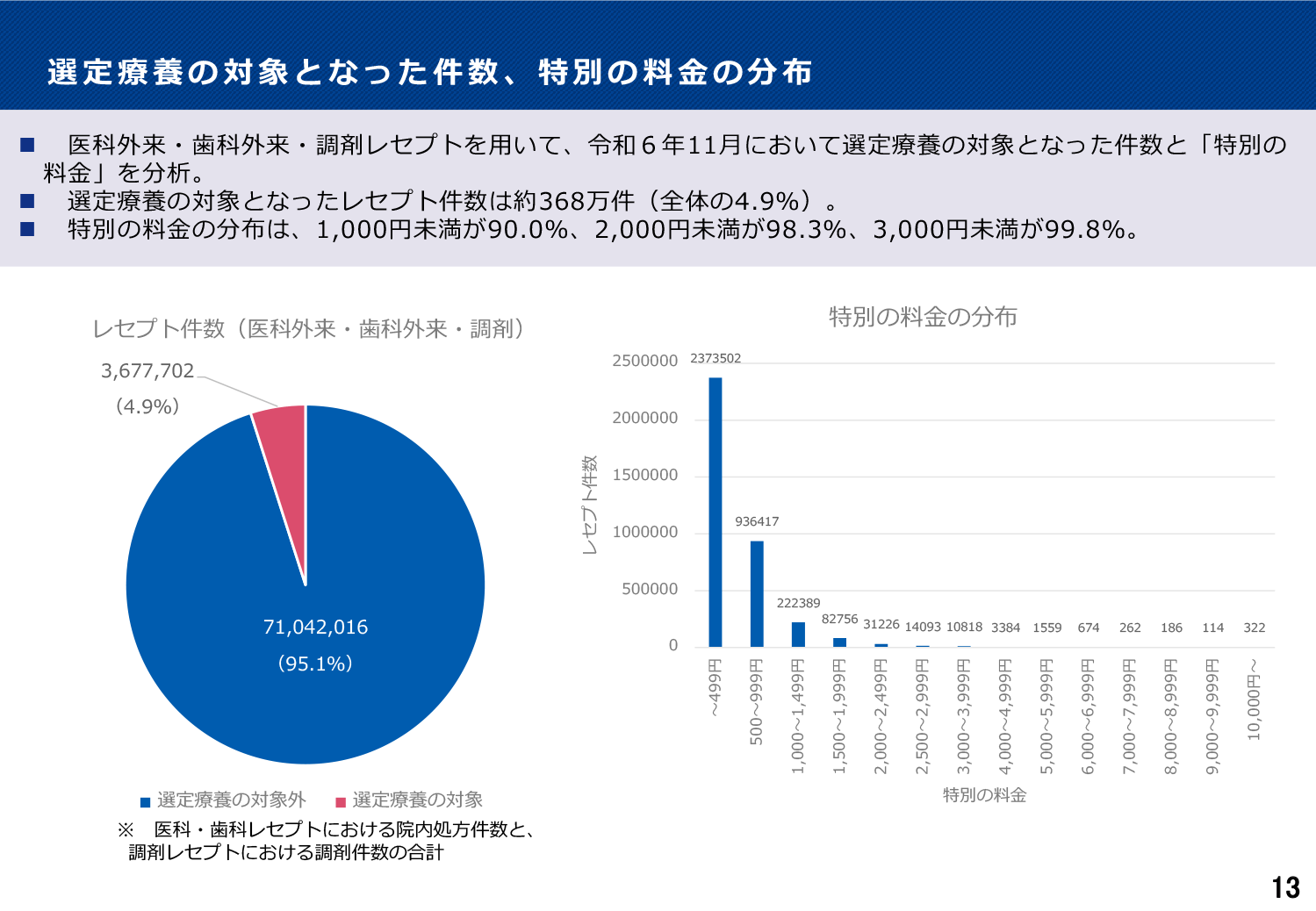

◆長期収載品というのは、簡単に言えば後発医薬品が出た後も、ずっと販売され続けている先発医薬品のことですが、令和6年10月から、この長期収載品は「選定療養」という仕組みで扱われるようになっています。患者があえて後発医薬品ではなく先発医薬品を選ぶ場合、その価格差の一部を「特別の料金」として自己負担する制度です。実際のデータでは、令和6年11月時点で、レセプトのうち約4.9%が選定療養の対象となっており、そのうち1,000円未満の負担金が9割を占めています。この制度を進めるため、「患者負担をどこまで引き上げるか」が議論されています。

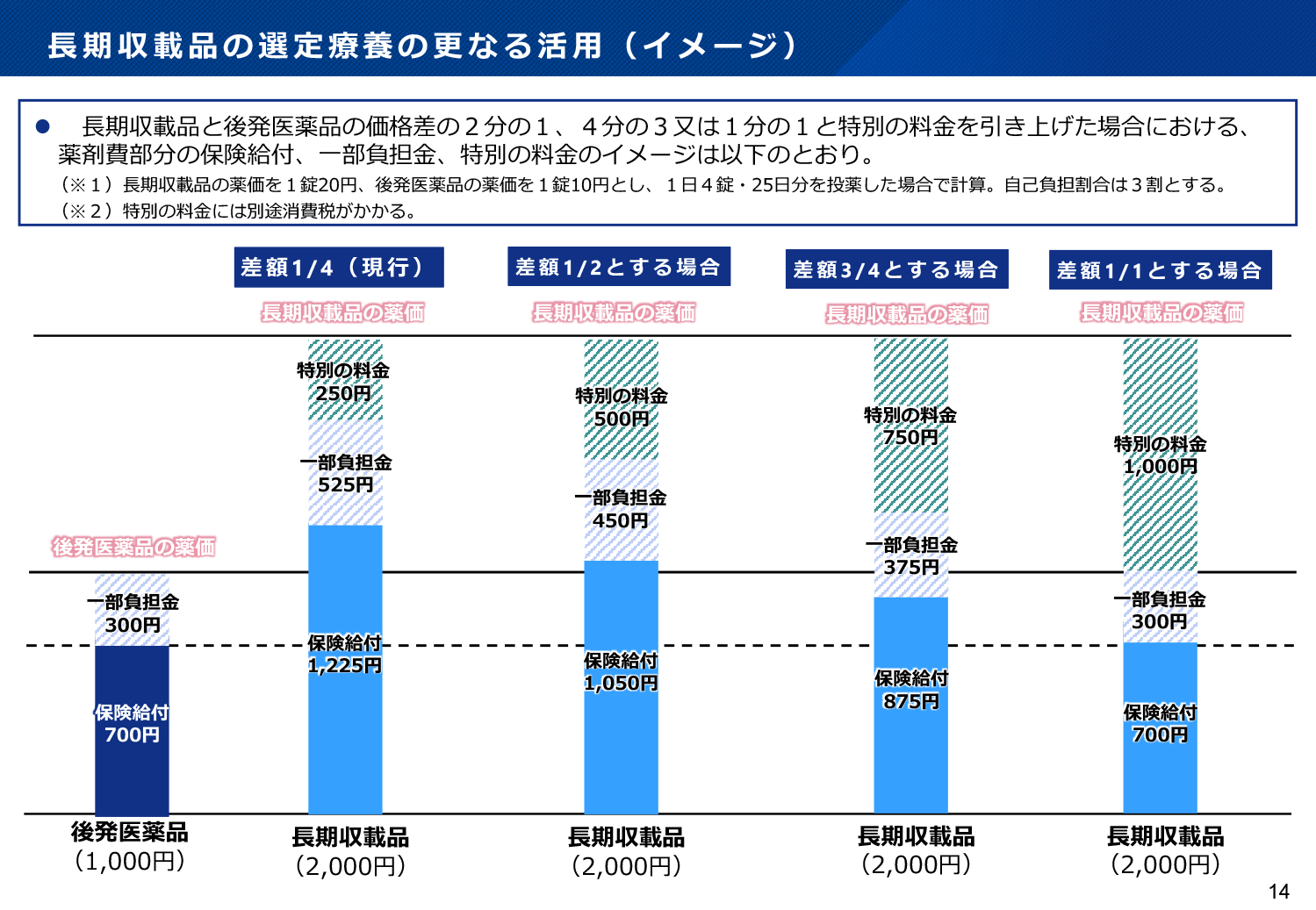

◆現在、長期収載品を選ぶ患者が価格差の1/4を負担していますが、これを1/2、3/4、または全額に引き上げる案が検討されています。しかし、患者の生活への影響や安定供給の重要性を懸念する声もあります。一方で、長期収載品を選ぶことで保険負担が増えるという公平性の問題が、見直しの主な論点となっています。

◆ジェネリックが出ても長期収載品の薬価が下がりにくい問題を解消するため、後発品が出て5年経過後に薬価を段階的に引き下げる「G1」ルールの導入が議論されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001613532.pdf

【中医協・総会】12月19日 中医協・総会 「個別事項について(その17)(その18)」について

12月19日に開催された中医協総会では、令和8年診療報酬改定に係る「個別事項について(その17)」が議論されました。テーマは「これまでの御指摘に対する回答について」。

◆「特定疾患療養管理料」の見直し。支払側は「対象疾患の更なる絞り込み」や「制度の簡素化」を求める一方、診療側は「複数疾患を抱える患者への対応の必要性」を主張し、意見が対立しています。

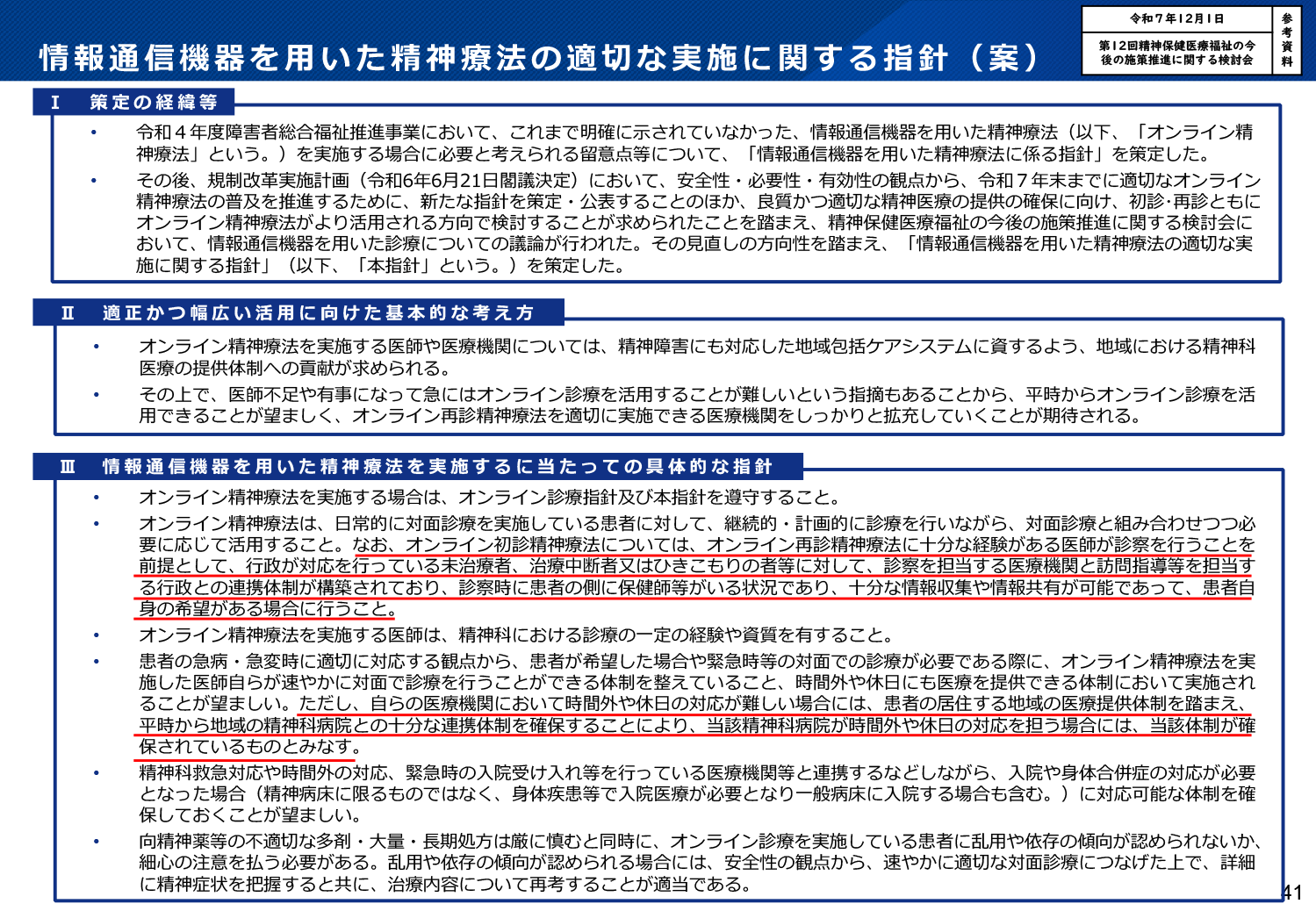

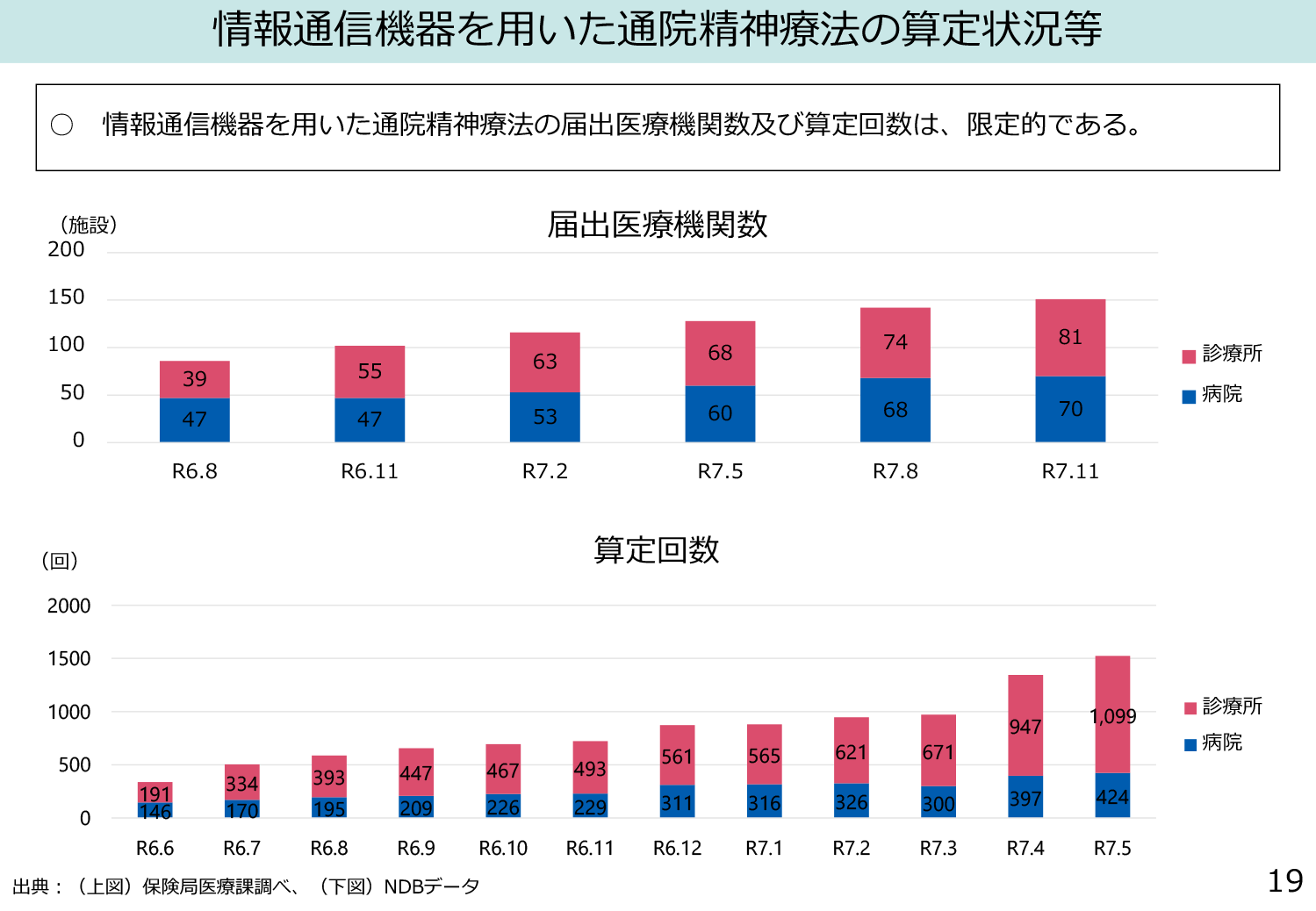

◆「オンライン精神療法の拡充」。再診でのオンライン精神療法が認められたものの、初診での実施は科学的知見が限定的であることから慎重な姿勢が示されています。一方で、行政支援を活用した初診オンライン療法の条件付き容認や、施設基準の緩和が次回改定の議論の軸となっています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001616556.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001616557.pdf

12月19日に開催された中医協総会では、令和8年診療報酬改定に係る「個別事項について(その18)」が議論されました。テーマは「医療DXについて」。

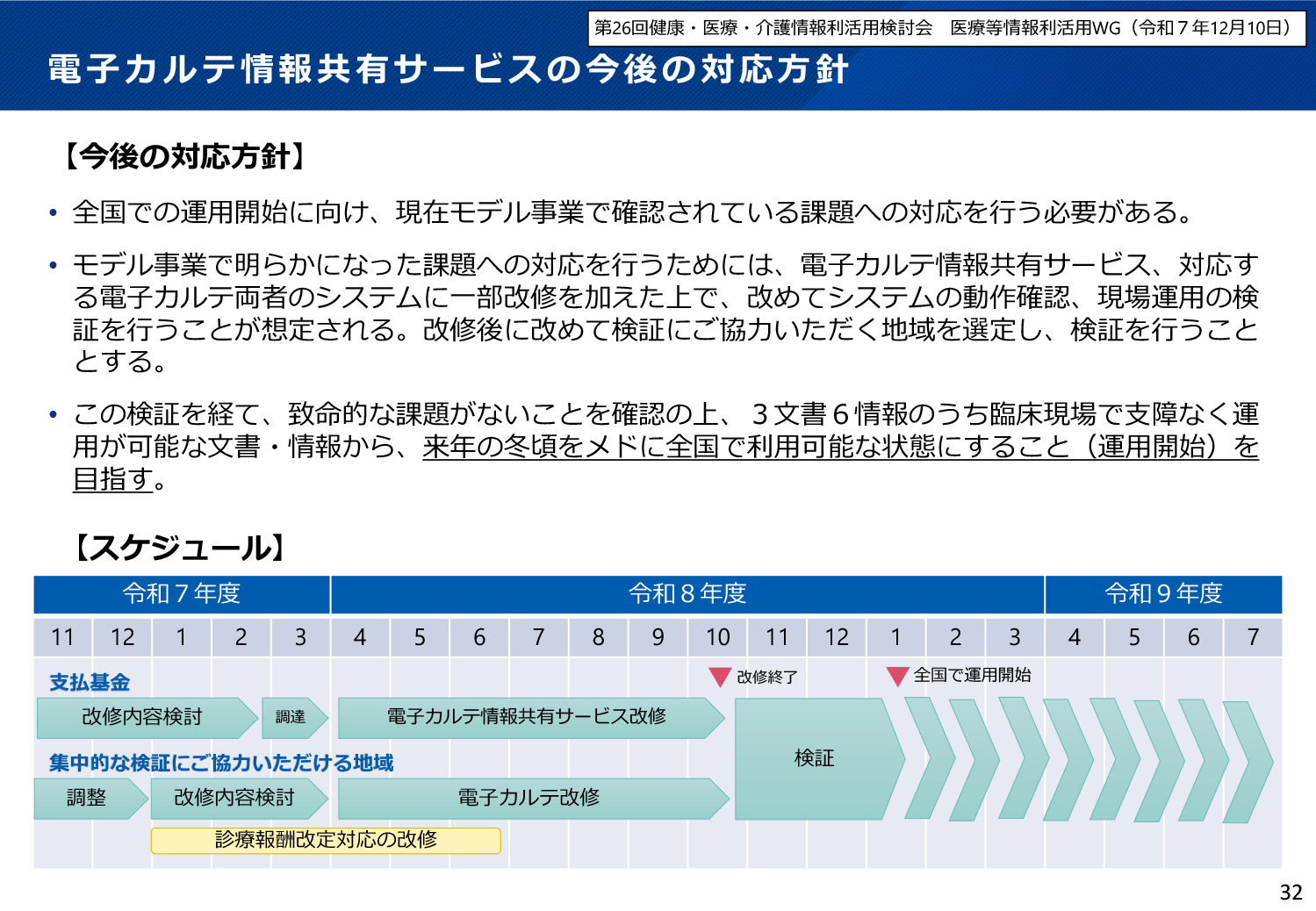

◆医療DX推進体制整備加算や電子処方箋、電子カルテの普及が議論されました。支払側は「加算の役割は終えた」として廃止を提案する一方、診療側は「ICT対応や維持コストの負担が大きい点」として引き続き評価を求めています。電子処方箋では重複投与防止の効果が強調され、電子カルテの本格運用は2026年を目指す計画が示されました。支払側と診療側の意見の隔たりが浮き彫りになる中、患者のメリットを踏まえた制度設計が求められています。

【中医協・総会】12月19日 中医協・総会 「個別事項について(その19)」について

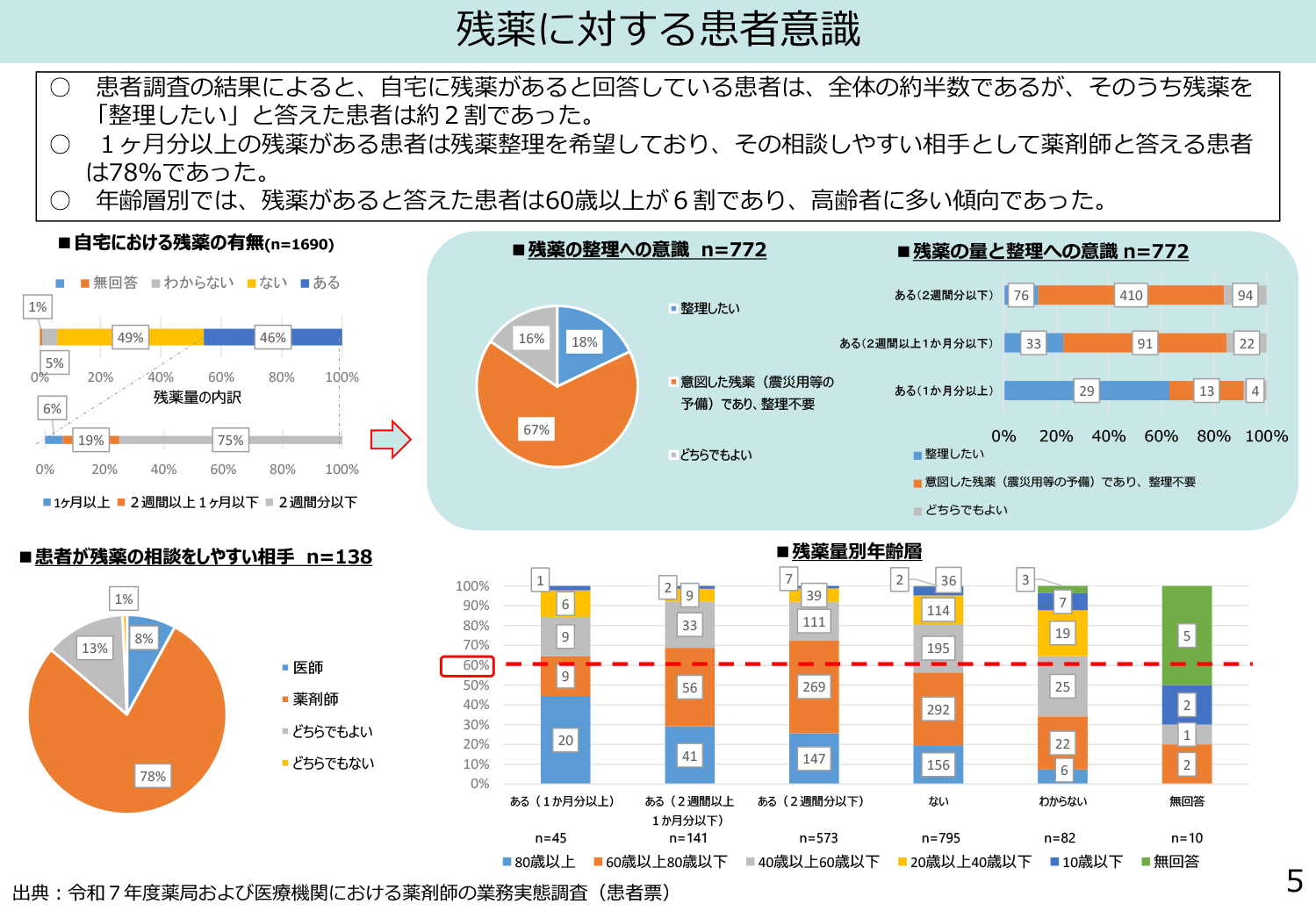

12月19日に開催された中医協総会では、令和8年度診療報酬改定に係る「個別事項について(その19)」が議論されました。テーマは「残薬対策」です。飲み切れず残ってしまった薬の問題は、医療費の無駄だけでなく、患者の安全にも関わる大きな課題です。

◆調査によると、約半数の患者が自宅に残薬を抱えており、そのうち「整理したい」と考える人は2割程度にとどまっています。一方で、残薬について相談しやすい相手として、8割の人が薬剤師を挙げています。このことから、薬剤師と医療機関が連携して残薬の確認や調整を行う重要性が高まっているといえます。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001616558.pdf

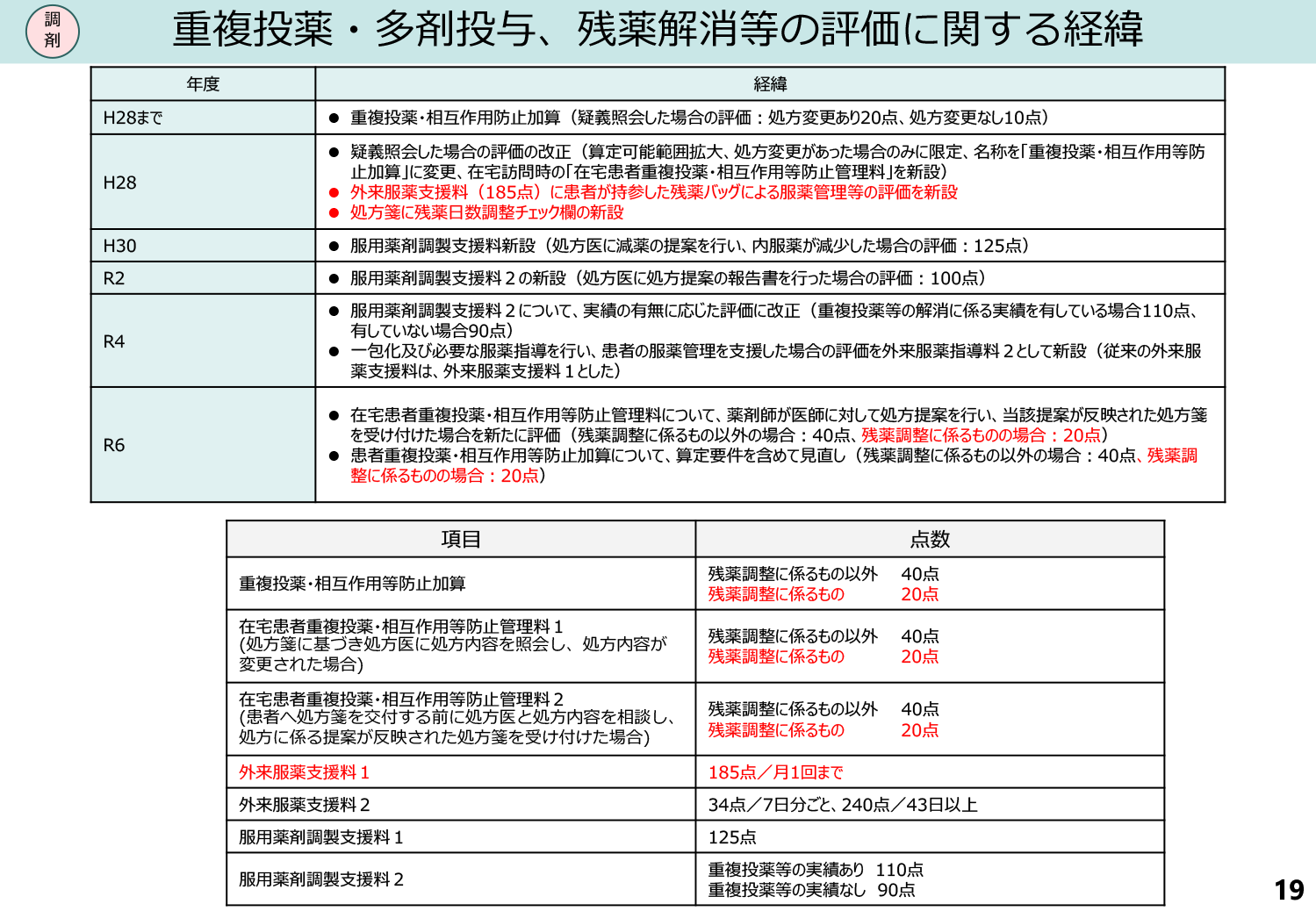

◆残薬対策は、ここ数回の改定でも少しずつ進化してきています。たとえば、平成28年度には、処方箋に「残薬調整欄」が新設されましたし、令和2年には「服用薬剤調整支援料」という形で薬局の取り組みが評価され、前回の改定では、「残薬調整に関する疑義照会」に対して、20点~40点の評価が新たに見直されました。そして今回の議論では、さらに一歩進んでいます。特に注目されているのが、医師と薬剤師の連携のあり方です。また、電子処方箋の普及やオンライン資格確認を通じて、患者ごとの薬の履歴が見える化されつつあることから、この仕組みを活用して、「薬の一元管理」をどう実現し、評価するのかが重要なテーマとなりそうです。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001616558.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001616558.pdf

【中医協・総会】12月26日 中医協・総会 「令和8年度診療報酬改定の改定率等について」

令和8年度診療報酬改定では、2年度平均でプラス3.09%の改定率が設定され、令和8年度はプラス2.41%、令和9年度はプラス3.77%となりました。主な内容は以下の通りです:

診療報酬全体改定率 +3.09%(令和8年度+2.41%、令和9年度+3.77%)

- 本体改定率 +2.22%

- 薬価改定率 ▲0.86%

- 材料価格改定率 ▲0.01%

【診療報酬全体改定率+3.09%の内訳】

- 賃上げ対応分+1.70%

医療事務を含む医療従事者全体のベースアップを支援(特例措置+0.28%含む) - 物価対応分+0.76%

施設類型別に配分(病院+0.49%、医科診療所+0.10%、歯科診療所+0.02%、保険薬局+0.01%) - 食費・光熱水費対応分+0.09%

入院時食費(40円/食)・光熱水費(60円/日)の基準額引上げ(低所得者等は負担軽減) - 緊急対応分+0.44%

経営環境悪化への対応(病院+0.40%、医科診療所+0.02%、歯科診療所+0.01%、保険薬局+0.01%) - 効率化分▲0.15%

在宅医療の評価適正化、後発医薬品への置換えや長期・リフィル処方の推進等 - ※1~5を除く改定分+0.25%

各科改定率(医科+0.28%、歯科+0.31%、調剤+0.08%)

出典:「令和8年度診療報酬改定の改定率等について」(中医協)

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001623410.pdf を加工して作成

ウィーメックス改定ニュース No.2

※中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変化する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予め御了承下さい。(令和8年1月13日現在)

【中医協・総会】11月19日~12月5日 中医協・総会

【中医協・総会】11月19日 中医協・総会 「個別事項について(その8)」について

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001596968.pdf

11月19日に開催された中医協総会では、令和8年診療報酬改定に係る「個別事項について(その8)」が議論されました。テーマは「小児・周産期医療」「感染症対策」「医療安全」「災害医療」。

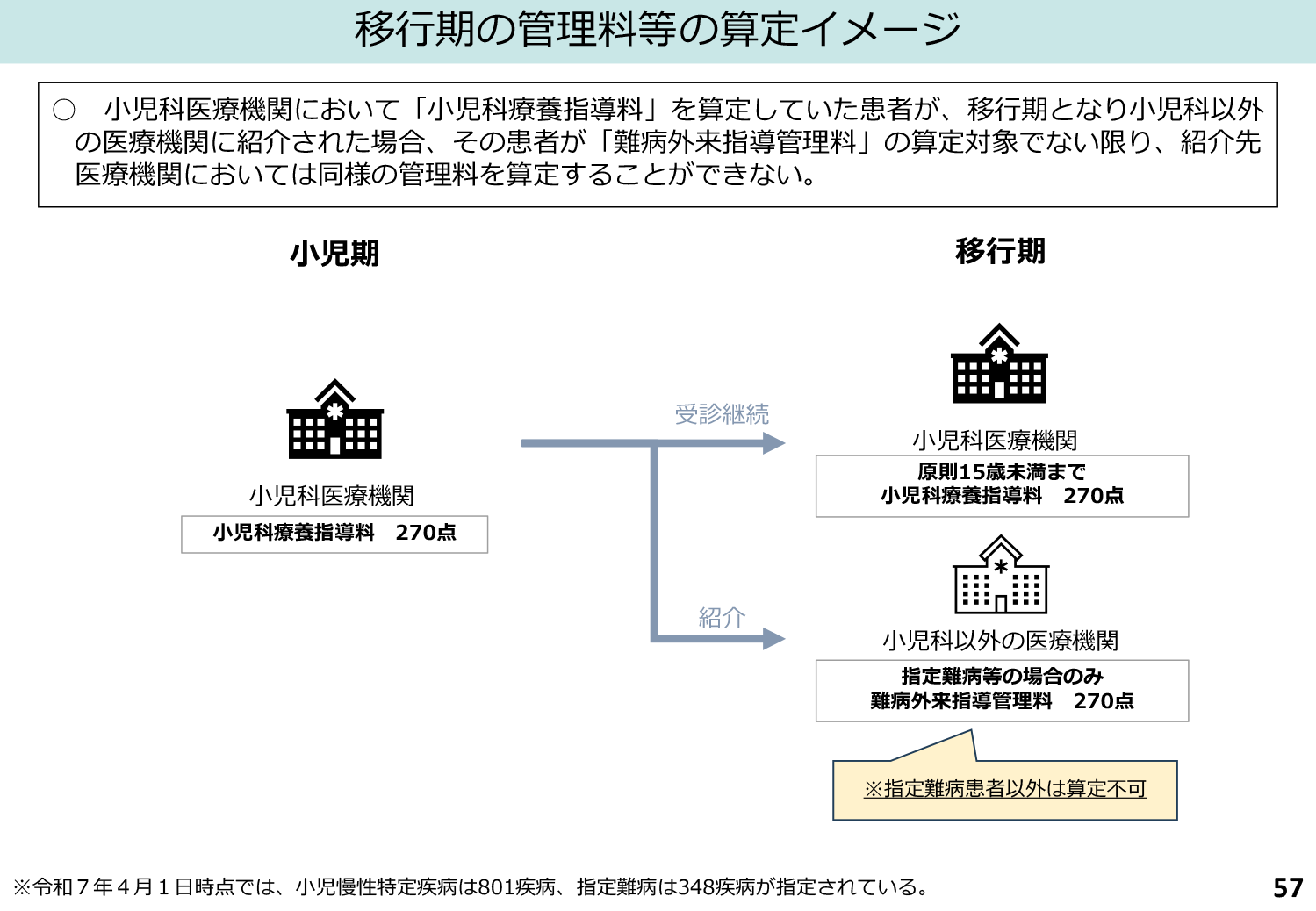

◆令和5年の出生数は調査開始以来最少の72万7千人でした。出生数の減少は産科・小児科の医療提供体制に大きな影響を与えています。令和8年度改定に向けた論点のひとつとして、小児から成人への移行期医療については、小児科療養指導料を算定していた患者が成人し、一般診療科に移行した場合において、小児慢性特定疾病が指定難病に含まれていないケースでは、移行先で同様の管理料を算定できないという課題があるため、今後は小児科から移行した患者について、一定期間は紹介先でも同様の管理料を算定できるような方向で検討されました。

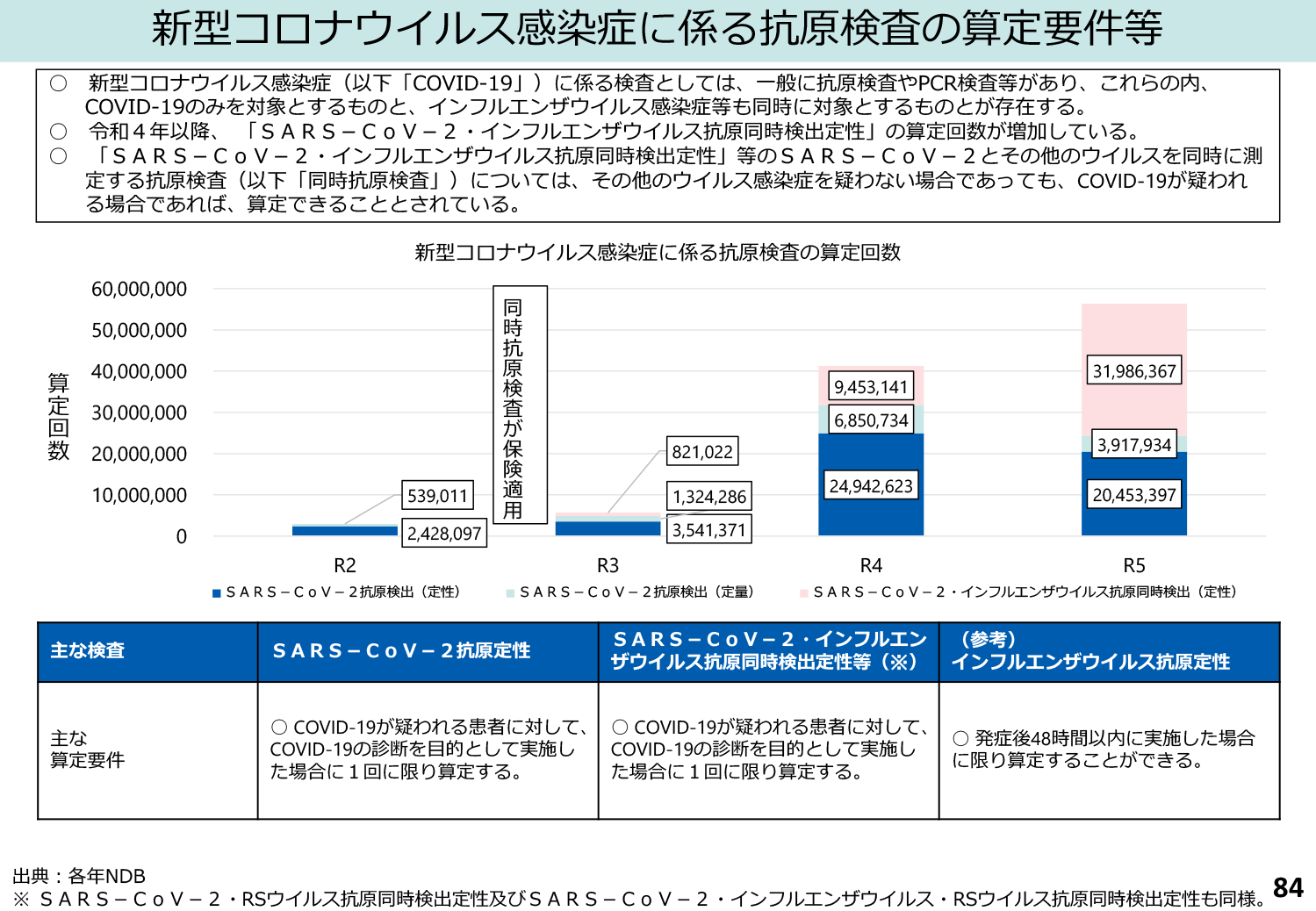

◆現在、新型コロナとインフルエンザの同時抗原検査は、新型コロナが疑われる場合であれば算定可能となっていますが、関係学会から「どちらか一方の患者しかほとんど検出できない時期では、特別な必要性がない場合は単独の検査キットを優先的に使用することが望ましい」と提言されていることから、今後は算定要件が見直される見込みです。具体的には、流行状況や両方の検査が必要と医学的に判断される場合に限って、同時検査を実施するべきという方向です。

◆その他、感染症対策については抗菌薬の適正使用、災害医療に関しては、迅速な支援体制の整備が重要なポイントとして議論が進められる見込みとなっています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001596968.pdf

【中医協・総会】12月3日 中医協・総会 「個別事項について(その11)」について

12月3日に開催された中医協総会では、令和8年診療報酬改定に係る「個別事項について(その11)」が議論されました。テーマは「届出や算定方法の明確化」「入院時の食費・光熱水費について」。

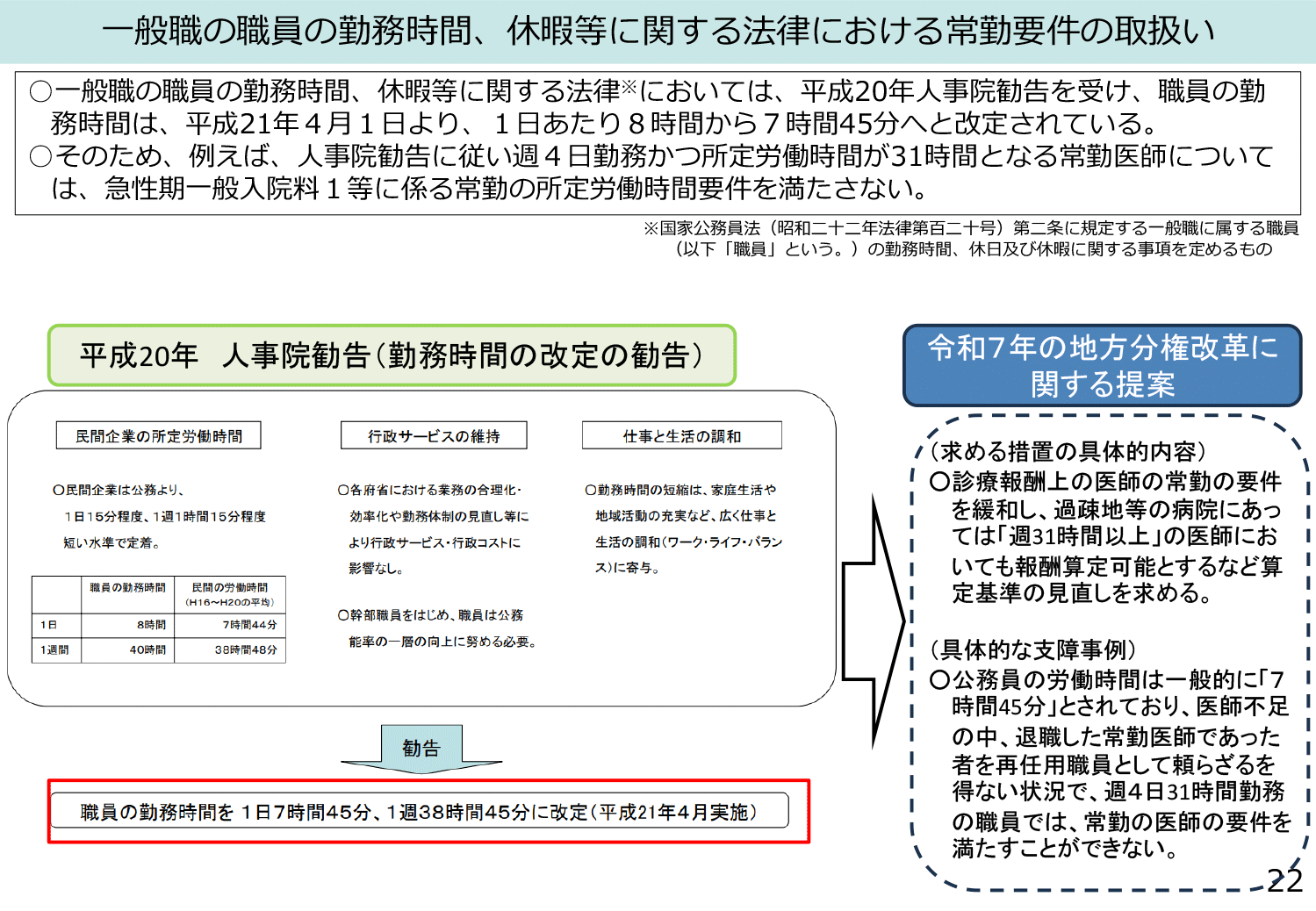

◆まず、届出に関しては、常勤要件に関する勤務時間の整理について議論されました。入院基本料などでは「週4日以上・週32時間以上」が常勤要件ですが、公務員一般職の勤務時間は週31時間となっており実態と基準にズレが発生しているため、これを解消するべく勤務時間要件の見直しが行われる見込みで議論されています。また専従要件においては、人材確保や働き方改革の観点から、月の一定時間までは院内で他業務に従事できるようにすることなどを認めることなどが論点となっています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001603456.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001603457.pdf

◆算定に関するものとしては、健康診断と初再診料の取扱いについて明確化される見込みです。健康診断と関連する疾病で同一日に保険診療を行う場合、再診料等を算定できないことを明確化することとし、また、同日別受診や翌日以降の受診は算定可能とする方向で議論が行われています。

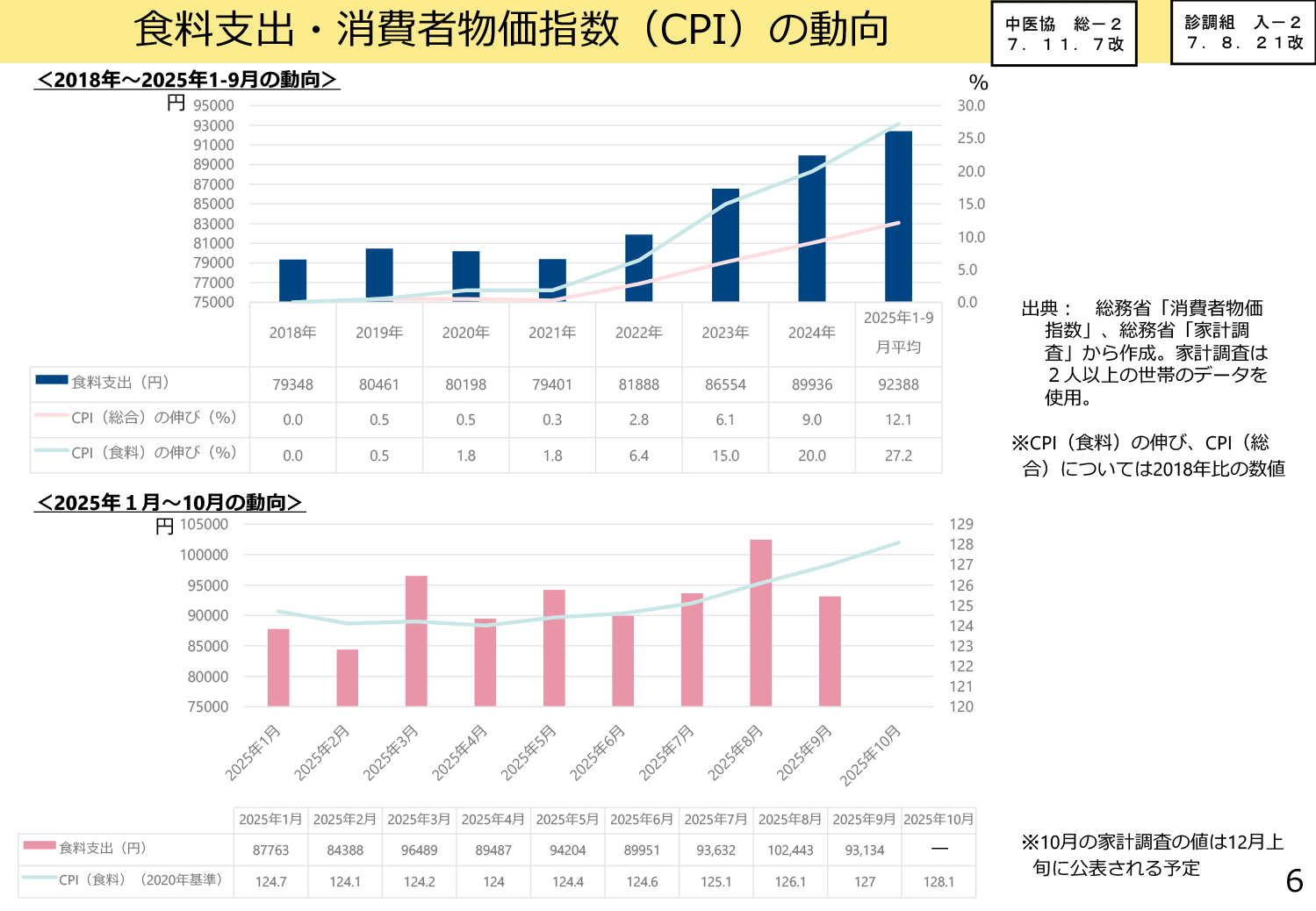

◆病院・有床診療所における入院時の食費については、現在の標準負担額が510円(1食)ですが、40円の引き上げ案が提示されています。医療保険部会でも異論が出ていないことから、ほぼ決定と見られます。また、光熱水費も同様に大きく増加していることから、入院時生活療養費の基準額(総額)について、60円の引き上げを行う方向で調整が進められています。

【中医協・総会】12月5日 中医協・総会 「個別事項について(その12)」について

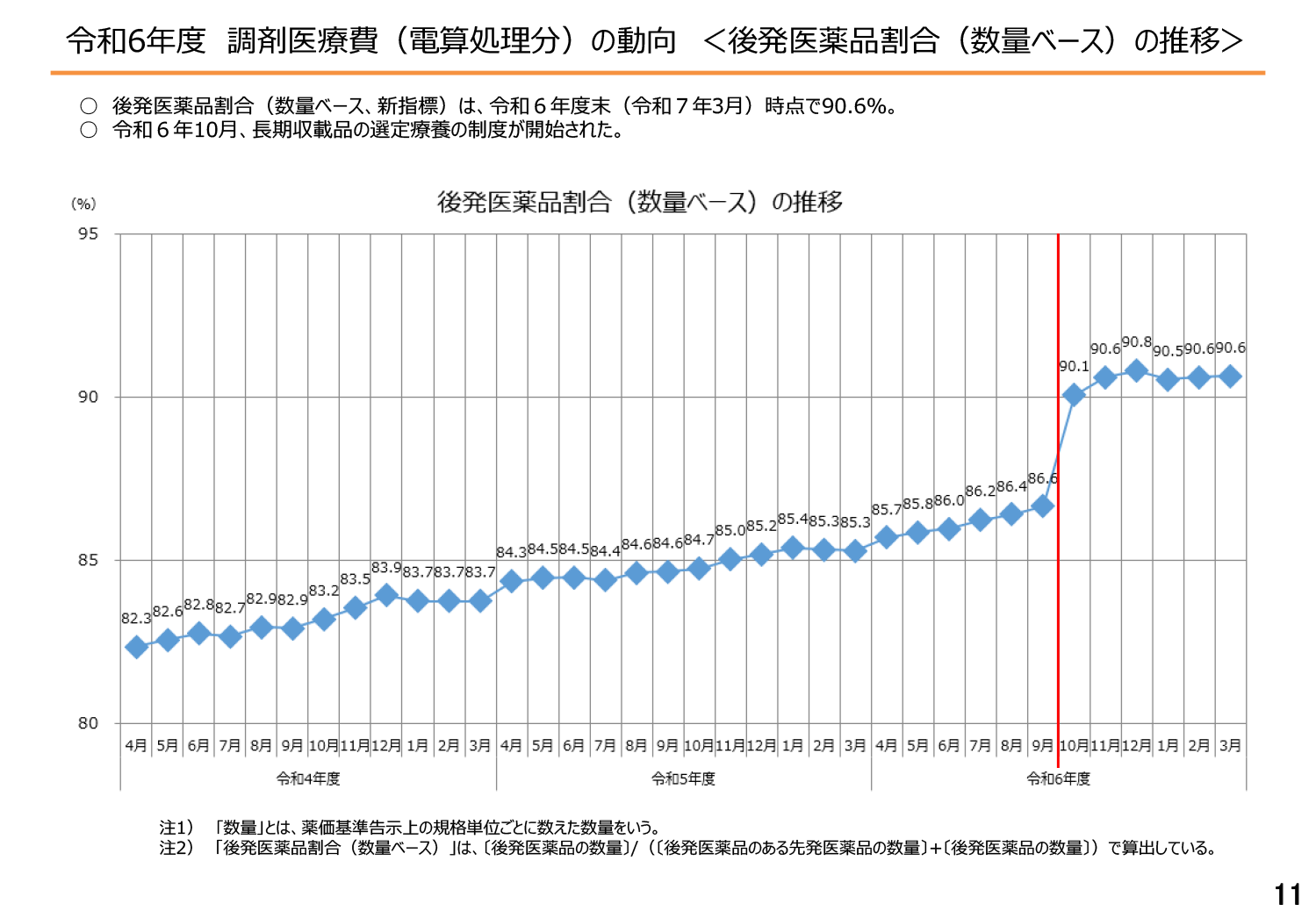

12月5日に開催された中医協総会では、令和8年度診療報酬改定に係る「個別事項について(その12)、(その13)」が議論されました。個別事項(その12)のテーマは「後発医薬品・バイオ後続品の使用体制」「長期収載品」。これらは、薬剤費適正化及び安定供給の両立を目的とする重要なテーマであり、今後の医療機関や薬局の運営にも大きく影響する内容です。

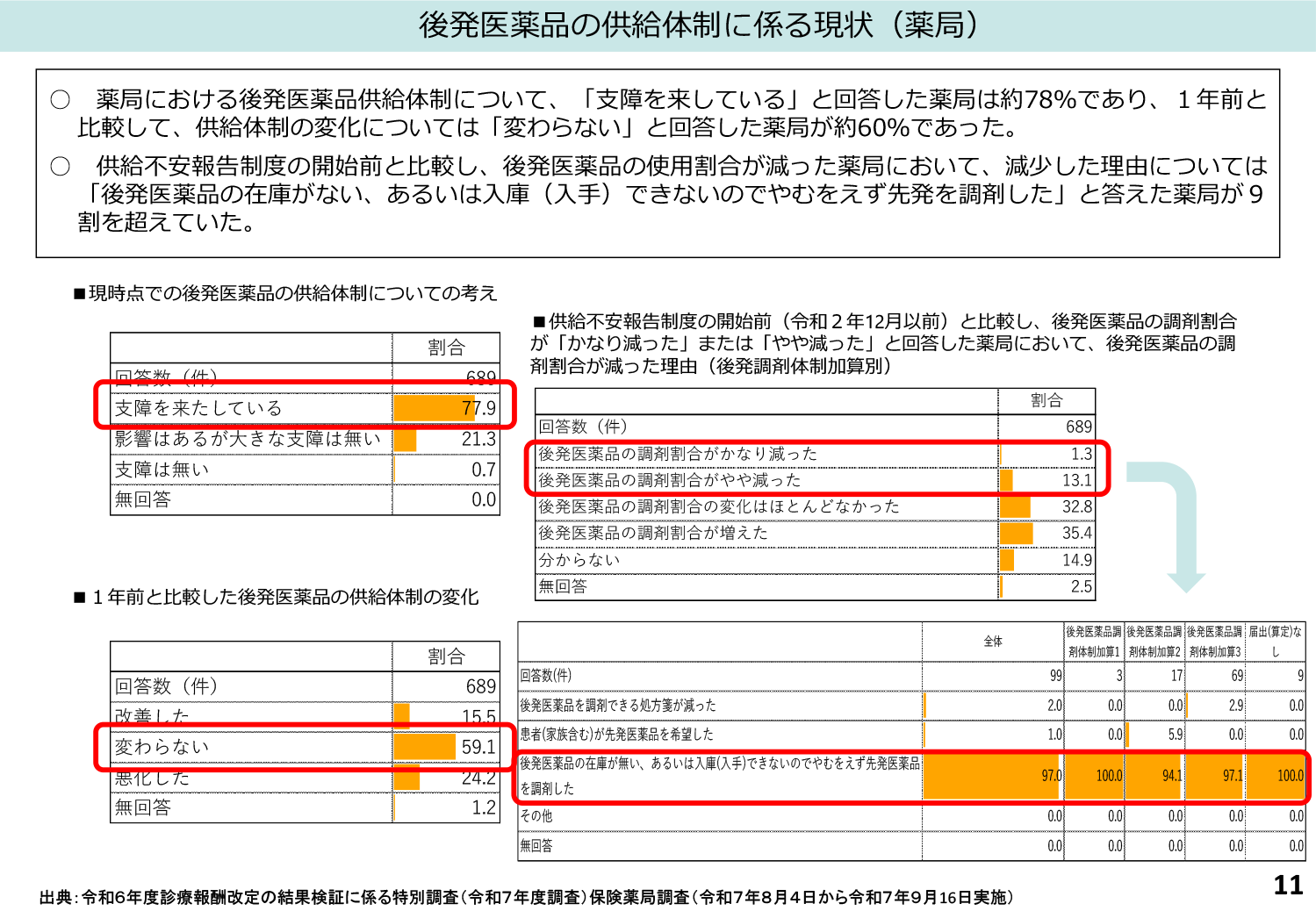

◆後発医薬品については、近年の供給不安を踏まえ、今改定では「安定的供給体制の確保」へ重点が移行する見込み。具体的には、医療機関・薬局ごとに安定供給確保のための体制構築を評価する方向。また薬剤供給不足により変更が生じた際、患者への説明や情報提供を適切に実施できる体制整備も求められる見通しとなっています。従来の「数量ベースの評価」から、「品質・体制・説明責任」を含む包括的な評価体系への転換が図られる方向で検討が進められています。

◆一般名処方加算については、医師が一般名で処方するのみではなく、患者に対して後発医薬品の意義や薬剤変更に関する説明が適切に行われているかが要件化される方向で検討されています。併せて医療機関内での掲示や説明体制の整備も求められる見込みであるため、医事スタッフを含む院内全体での患者対応力が問われる内容となっています。

◆高額なバイオ医薬品の適正使用を目的として、バイオ後続品の使用促進についても課題として議論されました。特に、バイオ後続品を積極的に導入・説明する医療機関を評価するための「バイオ後続品使用体制加算(仮称)」の創設が検討されました。また、導入初期に必要な医療機関連携や情報提供の取り組みを支援する仕組みの整備も議論されており、後発医薬品同様、数量重視から「適切な使用の質」を評価する方向が示されました。

◆長期収載品については、すでに令和6年度から選定療養の仕組みが導入されています。今回の改定では、自己負担率を4分の1から引き上げる案が提示されており、負担増による後発品切り替え促進を狙っています。ただし、供給面の安定化や医療機関・薬局の説明負担への配慮も必要とされることから、段階的な導入が検討されています。今後の流れに注目です。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001604902.pdf

【中医協・総会】12月5日 中医協・総会 「個別事項について(その13)」について

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001604903.pdf

「個別事項について(その13)」では、精神医療体制の充実と専門職の活用拡大を中心とする議論が行われました。

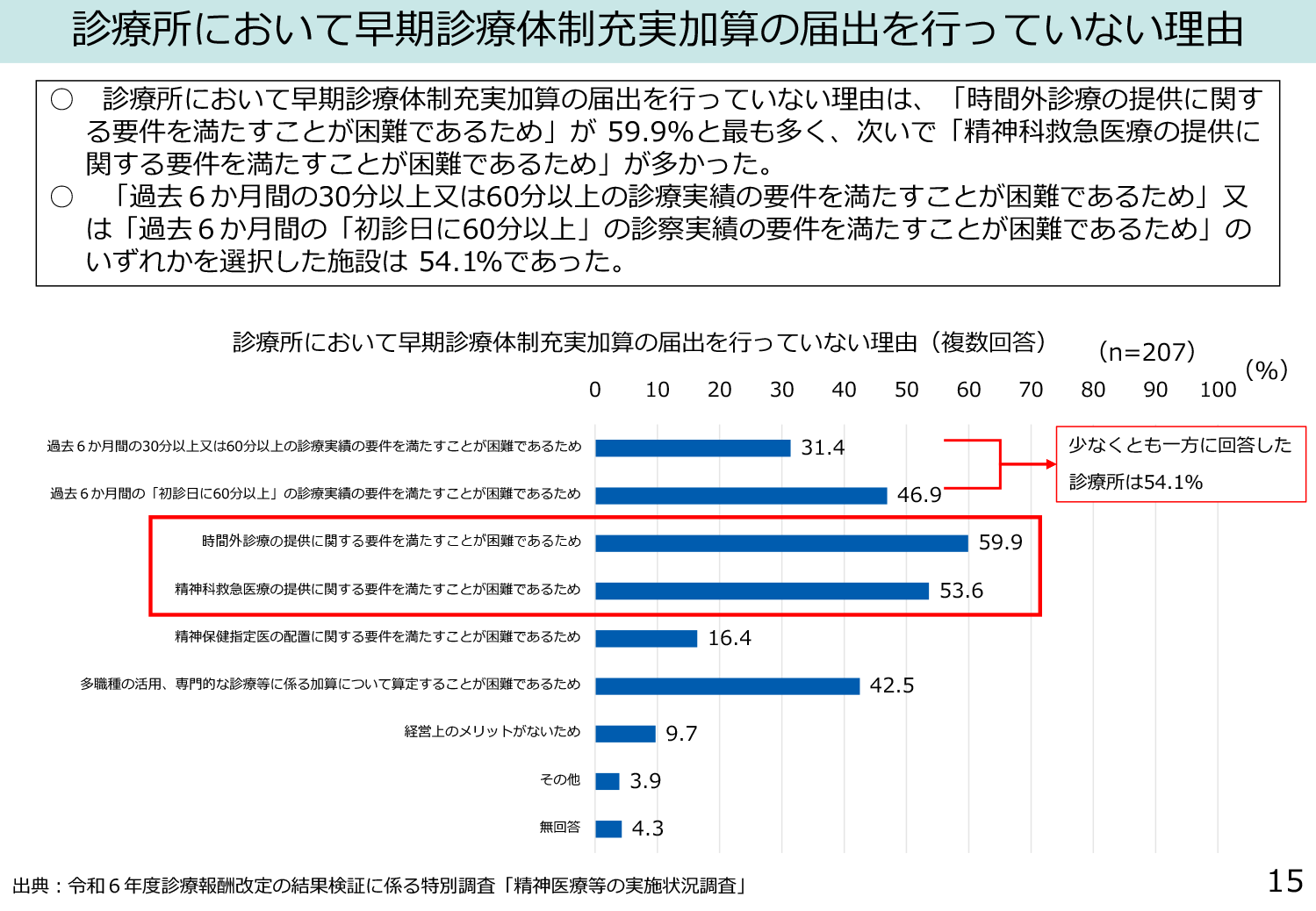

◆通院・在宅精神療法における初診体制を評価する「早期診療体制充実加算」について、届出医療機関が少ない現状が報告されましたが、特に診療所では、時間外診療や救急医療の要件が課題となっており、地域連携による体制構築を評価対象とする方向が示されました。平日日中のみ診療を行う診療所であっても、救急医療機関との連携体制を整えることで、夜間休日の対応が可能とみなされる新たな仕組みが検討されました。

◆オンライン診療の分野では、初診からのオンライン精神療法を認める方向性が提示されました。行政や保健師が関与する体制下で行うことを条件に、未治療者や治療中断者への支援を想定しているこの見直しにより、治療機会の確保と医療アクセスの向上が期待されます。

◆児童思春期医療についての議論は、主に児童思春期支援指導加算について行われました。届出医療機関が限られている現状を踏まえ、「月平均8人以上の初診患者」という要件の緩和が検討されました。地域格差の是正と若年層への精神医療の充実を目指します。

◆今回の改定では、診療心理技術者からの完全移行が検討されており、今まで以上に公認心理士の活用と心理支援加算の見直しが行われる見込みとなっています。心理支援加算では対象が神経性障害やストレス関連障害への拡大が提案されました。認知行動療法的アプローチへの評価新設、医師の介入要件の緩和も議題となりました。

◆精神保健福祉士の役割についても見直しが進められています。病棟専従の配置要件を柔軟化し、入院から退院、地域生活まで一貫した支援を可能とする方向で議論されました。顔の見える継続的な支援体制の構築により、患者の地域定着が促される見通しです。

令和8年診療報酬

メディコム改定ニュース アーカイブ

- No.1

ウィーメックス改定ニュースNo.1(令和7年12月10日現在)

※中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変化する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予め御了承下さい。(令和7年12月10日現在)

【中医協・総会】10月17日~11月14日 中医協・総会

【中医協・総会】10月17日 中医協・総会「外来について(その2)」について

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001580362.pdf

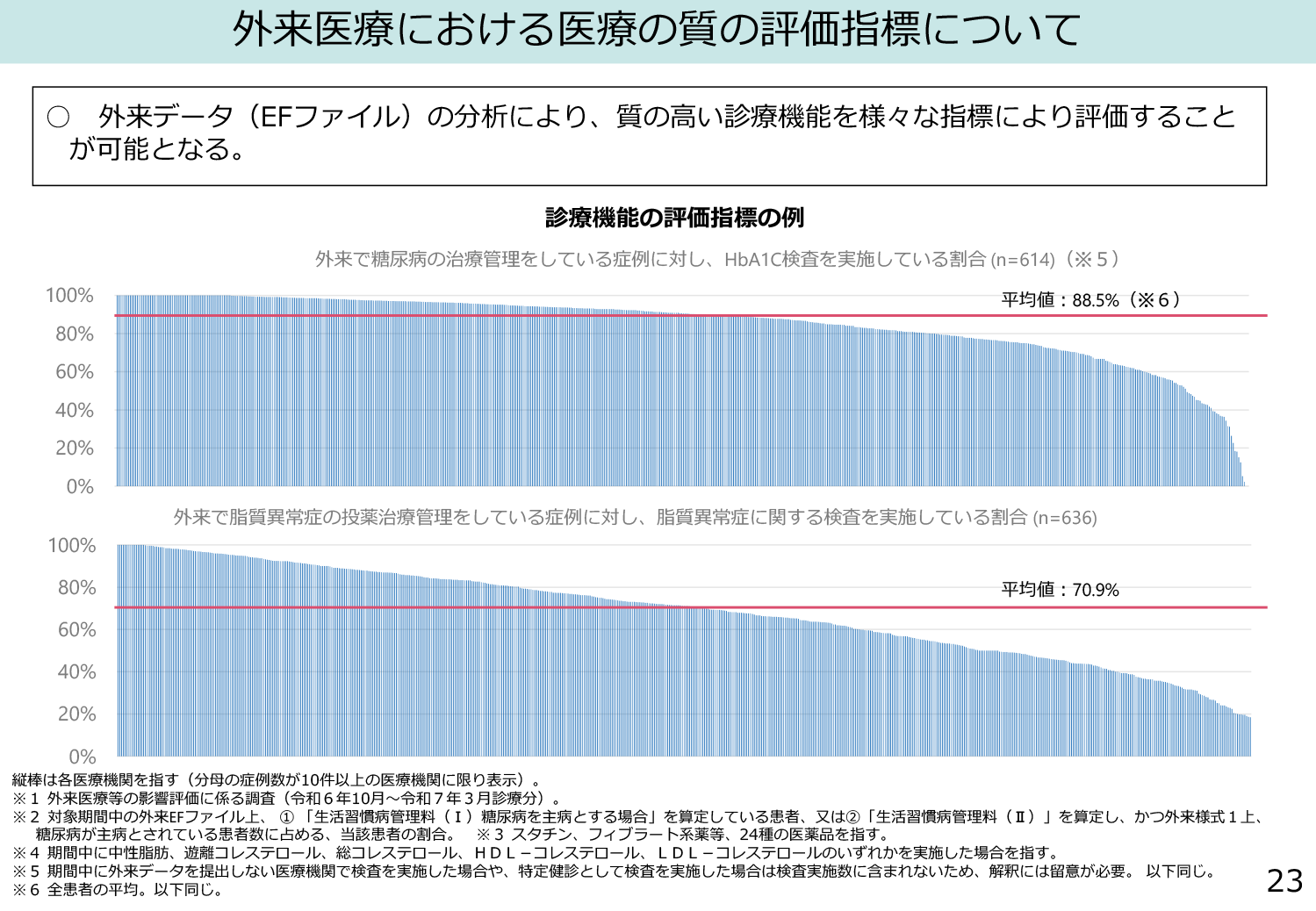

10月17日に開催された中医協総会では、令和8年診療報酬改定に係る「外来について(その2)」が議論されました。テーマは「かかりつけ医機能に関わる評価」「生活習慣病に関わる評価」「データ提出の評価」「外来機能の機能分化の推進」。

◆現行のかかりつけ医評価である「機能強化加算」については、今年4月に始まった「かかりつけ医機能報告制度」をいかに結び付けるかが論点となりました。また、「機能強化加算」は的確で質の高い診療機能を評価する点数であることを踏まえ、さらなるかかりつけ機能の評価として、ポリファーマシー対策や診療継続計画(BCP策定)への取組、データ提出評価の在り方なども検討されています。次期改定に向け、加算としての評価も含め、要件化が進むと予想されます。

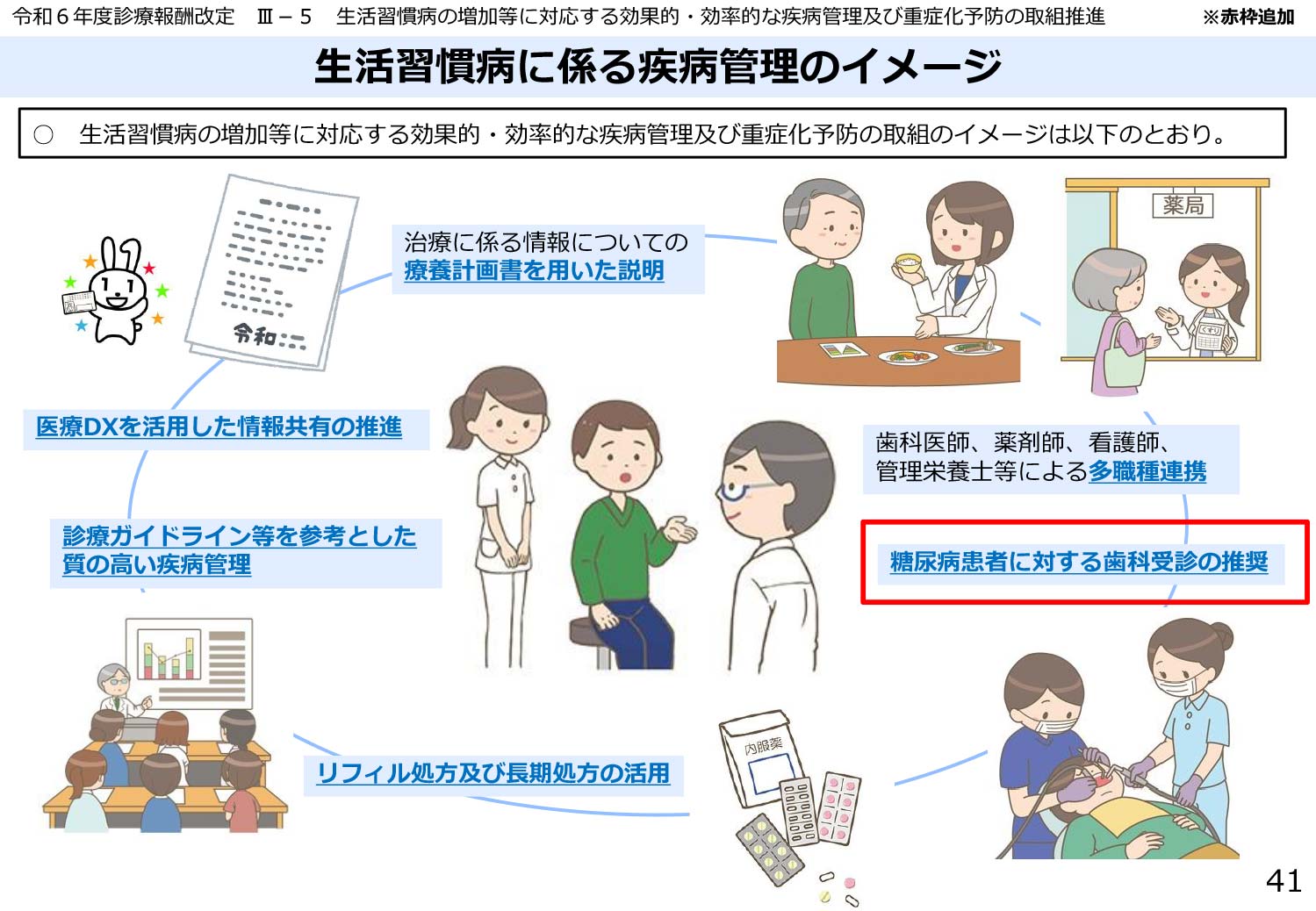

◆生活習慣病に係る評価では、血液検査の実施頻度、治療継続率、重症化予防など、より質の高い管理に向けた取組が議論されました。現状の課題としては、糖尿病を主病とした場合に他疾患の在宅自己注射指導管理料が算定できない点や、(Ⅱ)に悪性腫瘍特異物質治療管理料・傷病手当金意見書交付料などが包括されている点が指摘されています。次期改定では、こうした包括項目の見直しが予想されます。また、質の高い生活習慣病管理料を目指す議論も進んでおり、具体的にはガイドラインに沿った標準的医療の推進、中断対策としての予約診療や28日以上の長期処方、糖尿病患者への眼科・歯科受診勧奨などが挙げられています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001580362.pdf

【中医協・総会】11月7日 中医協・総会「外来について(その3)」について

11月7日に開催された中医協総会では、令和8年診療報酬改定に係る「外来について(その3)」が議論されました。テーマは「療養・就労両立支援指導料」「情報通信機器を用いた診療」。

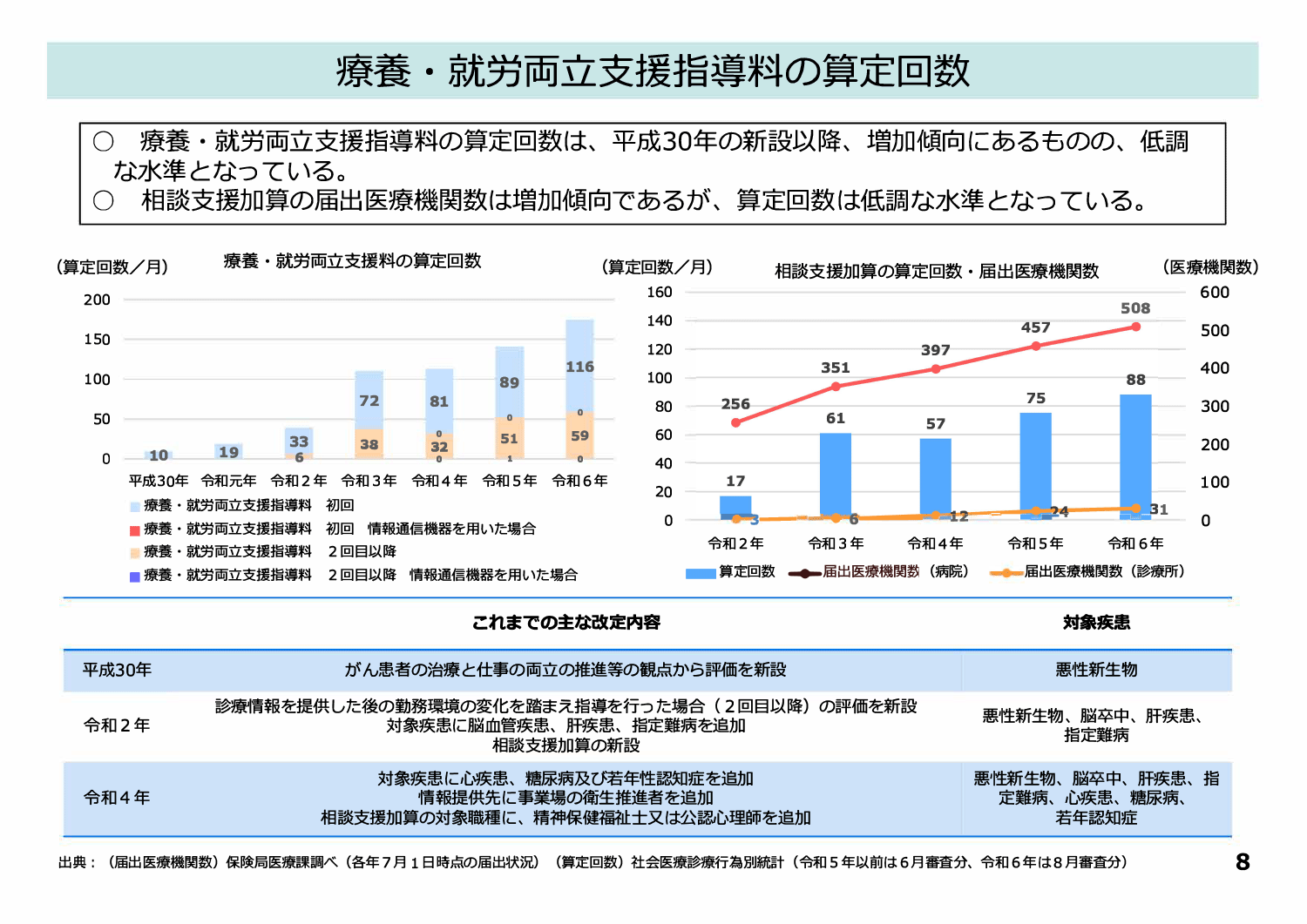

◆治療と仕事の両立支援対策として、患者と患者を雇用する事業者が共同で作成した勤務情報を記載した文書の内容などを基に療養指導等を行うことを評価した「療養・就労両立支援指導料」については、現在算定が低調に推移していることが指摘されています。これを踏まえ、現行のがん等を含む7疾患から対象疾患を拡大すること、また2回目以降の指導については算定期間が初回から3か月以内とされている一方、現場での指導期間が平均6.8か月に及んでいるという実態を踏まえ、算定上限の見直しが検討されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001591979.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001591979.pdf

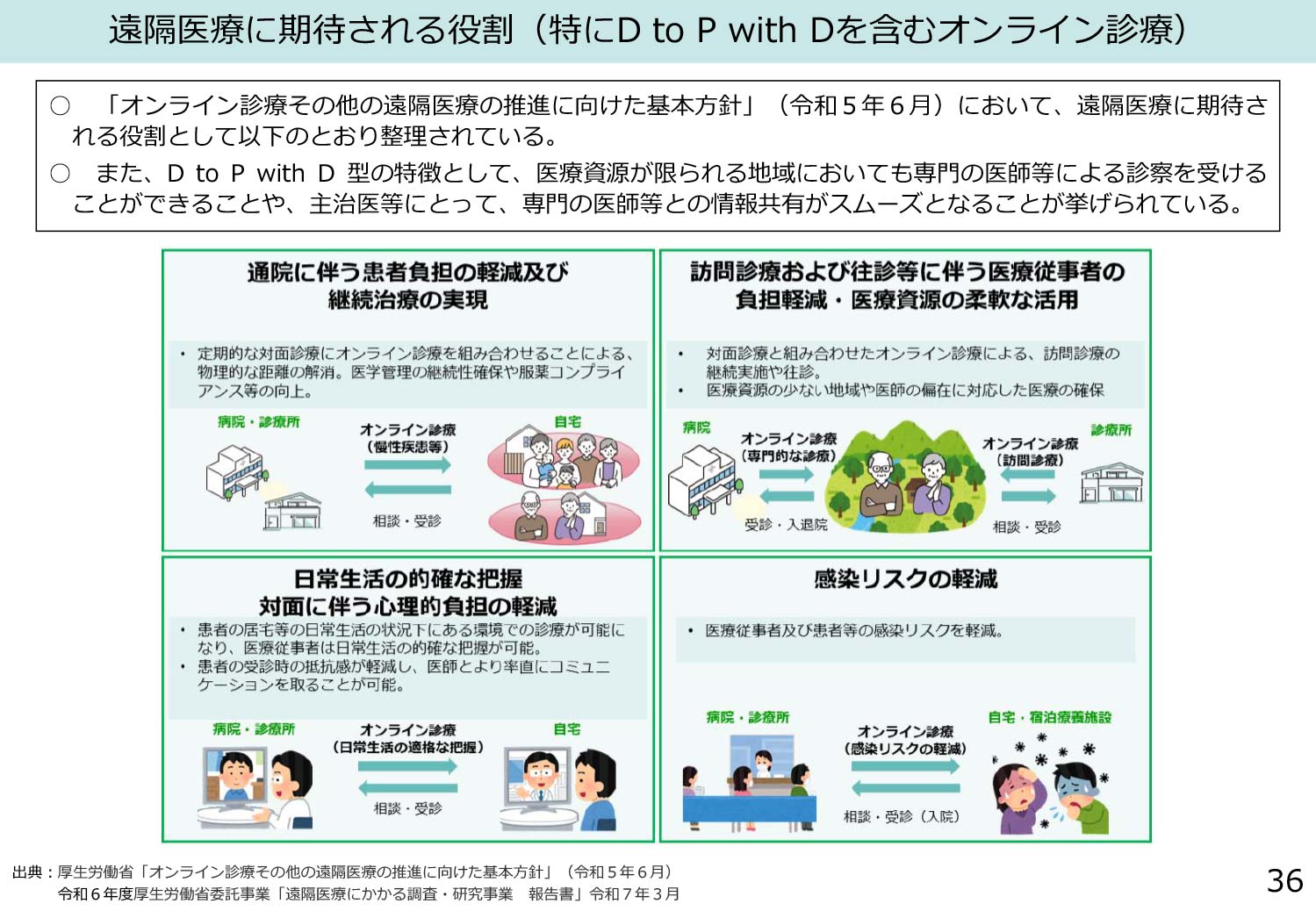

◆情報通信機器を用いた診療では、医師が国外からオンライン診療を行ったケースや、遠隔地へのオンライン診療など対面診療と適切に組み合わせていないケース、また施設基準である直接対面診療を行える体制整備の例として、患者に他の医療機関への受診を指示するのみの対応が見られるなど、不適切な運用が指摘されています。これを受け、オンライン診療に関する施設基準は、今後さらに明確化・厳格化される見通しです。また、D to P with D の「遠隔連携診療料」については、対象疾患の拡大に加え、在宅医療での活用も議論されています。加えて、遠隔画像診断を中心とした D to D 型遠隔医療の拡大、D to P with N における算定方法の不明確さを踏まえ、看護師等の所属や定期的訪問の有無、採血・点滴注射などの診療補助行為の取扱いについて、評価の整理と基準の明確化が進められる予定です。

【中医協・総会】11月12日 中医協・総会「在宅について(その3)」について

11月12日に開催された中医協総会では、令和8年診療報酬改定に係る「在宅について(その3)」が議論されました。今回のテーマは「訪問診療・往診等」と「訪問看護」。

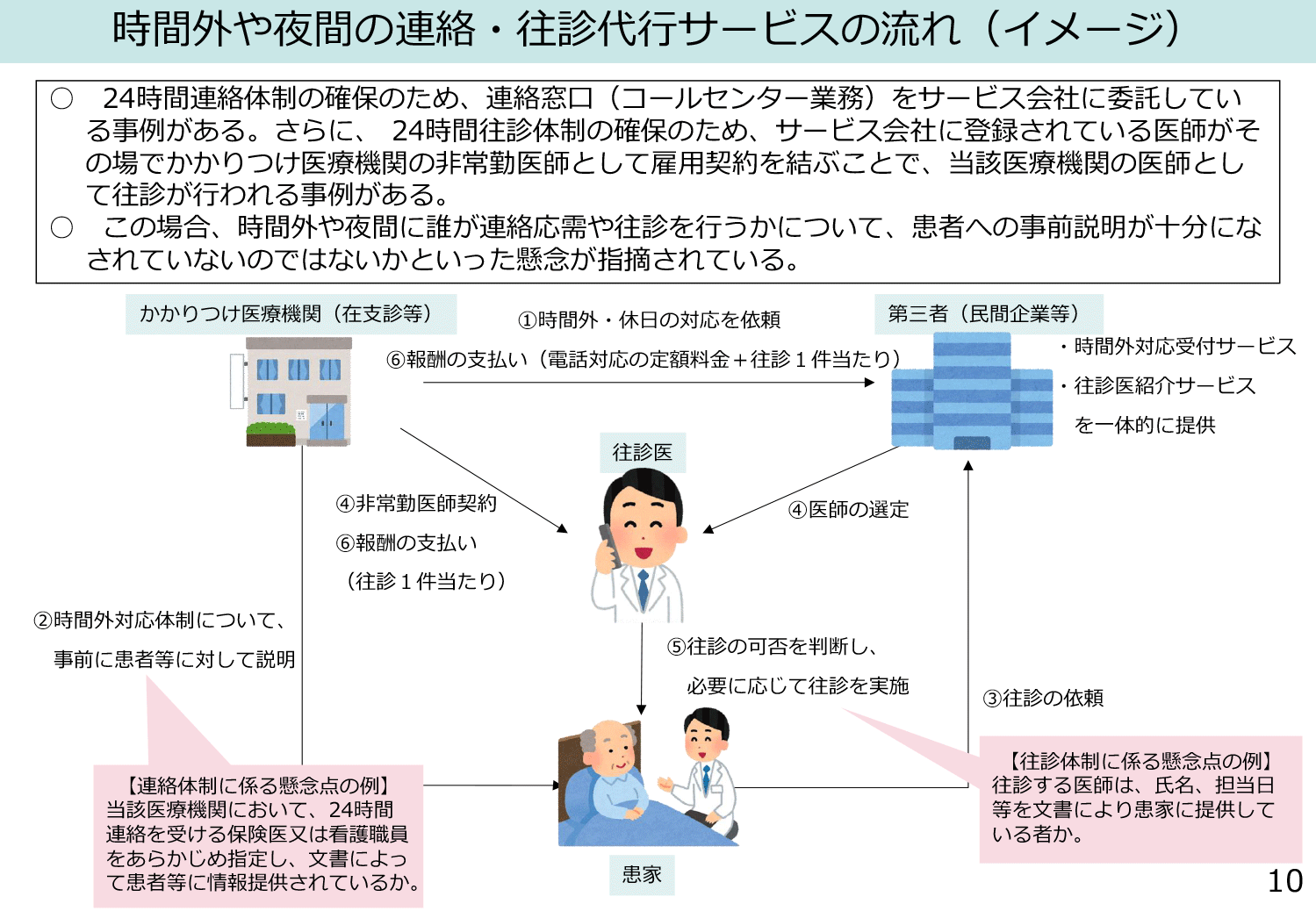

◆訪問診療・往診等では、在宅医療の連携体制の構築が主な論点となりました。具体的には、在宅患者に対する「24時間の連絡体制・往診体制」について、在宅医療を提供する診療所同士がICTを活用し、当番制で休日・時間外対応を行う事例や、民間企業に委託する事例が紹介されています。その一方で、時間外や夜間の連絡応需・往診を誰が担うのか、また患者への事前説明が不十分ではないかといった懸念も指摘されました。これらを踏まえ、地域全体で在宅医療を支える体制を整備する観点から、民間サービスの活用も含めた在宅療養支援診療所・病院の連絡体制・往診体制の要件について、明確化に向けた議論が進められています。

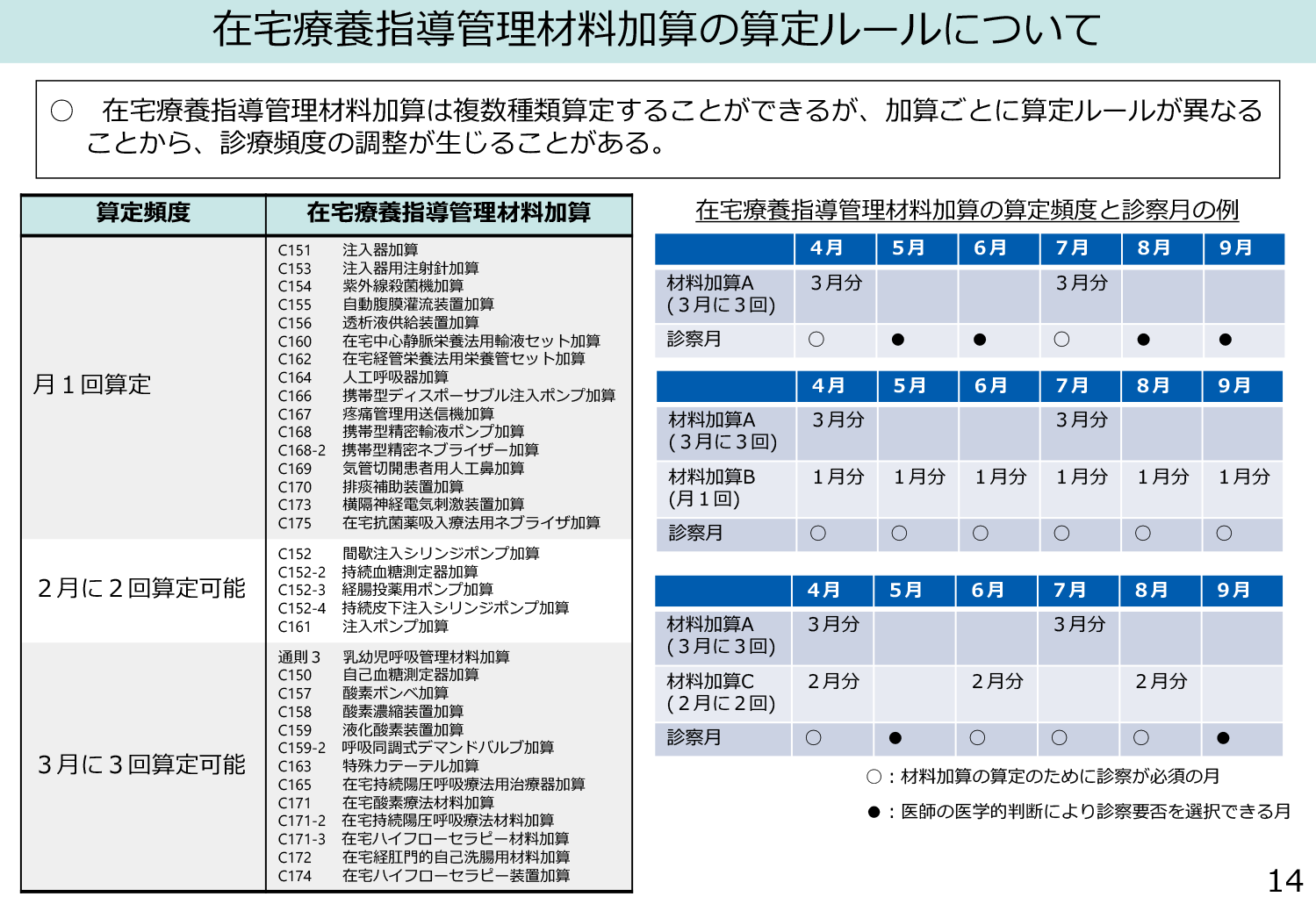

◆次に、在宅療養指導管理材料加算の算定ルールについてです。例えば、在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算は月1回の算定である一方、酸素濃縮装置加算や在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算は3月に3回算定が可能となっているなど、加算ごとに算定ルールが異なっていることにより、複数の加算を算定する場合に診療頻度の調整が生じていることが指摘されています。これを踏まえ、算定ルールを「3月に3回」に統一する方向で議論が進められています。また、在宅で使用する衛生材料等の提供については、①保険医療機関が提供する場合、②保険薬局から提供される場合、③企業が患者へ直接提供する場合など、提供ルールが明確になっていないことが指摘されています。このため、医療機関や薬局からの送付だけでなく、医師の指示に基づき企業等から自宅へ直接郵送できることとする案について議論が行われました。さらに、訪問診療に薬剤師が同行することでポリファーマシー対策等のメリットが期待されることから、診療報酬上どのように評価するかについて検討が進められています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001594226.pdf

【中医協・総会】 11月14日 中医協・総会 「個別事項について(その7)」について

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001595242.pdf

11月12日に開催された中医協総会では、令和8年診療報酬改定に係る「個別事項について(その7)」が議論されました。今回のテーマは「長期収載品の選定療養」です。

◆令和6年度診療報酬改定で導入された長期収載品の選定療養(医療上の必要がなく患者の希望で長期収載品を処方した場合、後発医薬品との差額の4分の1が自己負担となる)については、施行された令和6年10月以降、後発医薬品の数量ベースの使用量が施行前の86.6%から90.1%へと一気に上昇するなど、後発医薬品の使用促進に一定の効果がみられると評価されています。一方で、特に後発医薬品を中心に医療用医薬品の供給不足が数年にわたり続いており、後発医薬品の需要増などに伴う供給停止によって医療現場に負担がかかっているとの指摘もあります。ただ、このような状況に配慮しつつも、医療保険制度の持続可能性の確保や現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を考えると、後発医薬品の使用推進は必要であり、医療保険部会でも患者負担への影響等を踏まえつつ、負担額を拡大すべきという意見が出ています。中医協においては、「制度導入からまだ1年であり制度周知を優先すべき」「患者負担が変われば薬局窓口の説明負担がさらに増す」など様々な意見が出されていますが、今後の方向性として、長期収載品の選定療養のルールは、現行の後発医薬品との差額の「4分の1」の自己負担から、「2分の1」「4分の3」「1分の1」のいずれかに引き上げる案が検討されています。なお「1分の1」は差額の全額自己負担となるため、現場への影響が大きいことが予想されます。また、医薬品に関連する話題として、OTC類似薬に対する保険給付の在り方の議論があり、こちらは現在、社会保障審議会医療保険部会で検討が進められています。同審議会の議論の進捗を踏まえ、今後中医協でも議論が行われていく予定です。