目 次

なぜ医師は開業を選択するのか

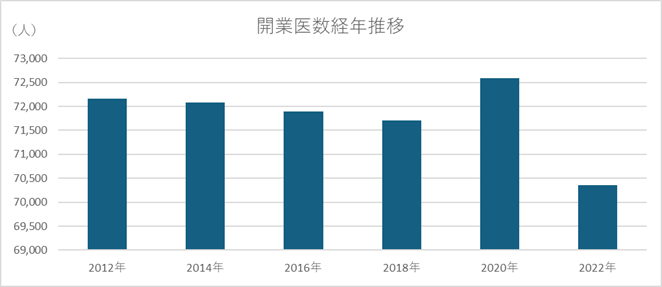

医師の開業は、キャリアの大きな転換点となります。厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師統計」によれば、令和4年(2022年)時点で70,360人の医師が診療所開設者として自らの医療を実践しています。

出典:厚生労働省「令和4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計」

開業医数が7万人以上と安定しているのは、開業ならではの明確なメリットがあるためです。給与面での向上だけでなく、理想とする医療の実現や、ワークライフバランスの改善など、開業には多くの医師が求める要素が詰まっています。

開業医になるメリット

開業医には、主に4つのメリットがあります。

・収入面での大きな向上

健康保険組合連合会の「医療経済実態調査」(令和4年度)では、診療所院長の平均年収は有床診療所3,438万円、無床診療所2,578万円です。一般病院病院長(国立:1,908万円~医療法人:3,021万円)と比較しても、十分な水準を実現できます。

・理想とする医療の実現

患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な診療時間の設定から、最新の医療機器の導入判断まで、自身の医療理念に基づいた判断が可能になります。

・ワークライフバランスの改善

働き方改革により、時間外・休日労働に上限が設けられたものの、長時間拘束を経験された医師は多いのではないでしょうか。開業医は、診療時間や休診日を自身で設定できます。育児や介護との両立もスムーズになり、充実した私生活と医療の両立が実現します。

・地域医療への貢献

かかりつけ医として予防医療から慢性疾患の管理まで、地域住民の健康を継続的にサポートできます。患者さんとの信頼関係を築きながら、地域に根差した医療の展開が可能です。

出典:健康保険組合連合会「第24回医療経済実態調査 結果報告に関する分析」

医師が開業する主な動機

開業医を選択する動機は、医師それぞれの価値観や目指す医療の形によって異なります。日本医師会が実施した「開業動機と開業医(開設者)の実情に関するアンケート」では、「自らの理想の医療を追求するため」が42.4%と最多、「将来に限界を感じた」(35.1%)「経営も含めたやりがい」(26.3%)と続く結果でした。

また、同調査では、開業年数が短い開業医ほど勤務医の過重労働を負担に感じているとの結果も出ており、開業を目指す医師は、やりがいとストレス軽減を求める傾向にあるといえるでしょう。

参考:日本医師会「開業動機と開業医(開設者)の 実情に関するアンケート調査」

開業医の平均年収と収入の実態

開業医の収入は基本構造を理解し、影響要因を適切に管理することで安定化が図れます。具体的な収入は診療形態、立地条件、運営方法によって大きく変動します。

厚生労働省の「令和5年医療経済実態調査」によると、診療所院長の平均年収は有床診療所3,438万円、無床診療所2,578万円、さらに個人診療所と法人化の場合では以下の違いが見られます。

- 個人診療所の年間医業収益:平均9,698万円

- 医療法人診療所の年間医業収益:1億2,900万円

同調査より、個人診療所の収入データを確認した、収入・費用・利益が以下です。

- 年間医業収入:平均9,698万円

- 医業・介護費用:約6,532万円

- 医業利益:約3,166万円(院長の収入)

開業後の収入を具体的にイメージしたい場合は、以下項目を例に具体的な数字を埋めてシミュレーションするとよいでしょう。

- 立地条件

- 診療時間・診療日数

- 患者数・診療単価

- 自費診療導入の有無

- スタッフ数と給与

- 医療材料・衛生材料

- 院内薬剤

- 医療機器など

出典:厚生労働省「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)」P24一般診療所(個人)(集計2)

近年の診療所開業に起きている変化

医療機関の開業は、一般的な事業開業と比べて安定性が高いと言われてきました。しかし、コロナ禍における受診抑制や昨今の物価高騰により、経営環境は大きく変化しています。3つの観点から開業に踏み出すべきか確認していきましょう。

①データで見る開業医の現実

開業医の倒産率は他業種より低いものの、2024年に大きな転換点を迎えています。帝国データバンクの調査によると、医療機関の倒産は64件、休廃業・解散は722件と過去最多を記録しました。とくに診療所では、経営者の高齢化に伴う休廃業・解散が増加傾向にあります。

診療所を開業すれば自然と患者さんが集まる時代は終わりつつあります。少子高齢化の進展により、従来型の医療ニーズは変化し、介護ニーズが高まっている状況です。また、地域や診療科による「医師偏在」も顕在化しており、医師が多い地域と不足する地域の格差が広がっています。こうした環境変化を踏まえた開業計画の立案が必要です。

参考:帝国データバンク「医療機関の倒産・休廃業解散動向調査(2024年)」

②開業するだけならハードルは低い

医療機関向けの融資は比較的受けやすく、開業時の資金調達はスムーズです。一般の金融機関に加え、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、医師会・地方自治体の開業支援ローン、独立行政法人福祉医療機構の融資など、選択肢も豊富です。とくに医師不足の地域では、行政や金融機関も開業を歓迎し、金利の優遇措置を設けています。

また、地域に人が居住する限り、医療機関へのニーズは必ず存在します。風邪やケガなど、日常的な診療ニーズは継続的に発生します。地域の医療ニーズや競合する既存の診療科を入念に調査したうえで開業すれば、患者さんの獲得は比較的容易でしょう。

医師は地域からの信用も厚く、安易な廃業や移転も少ないため、金融機関からは優良な融資先として認識されています。地域の医療ニーズに即した事業計画があれば、有利な条件での融資を受けることも可能です。

しかし、開業後の長期的な経営維持には入念な準備が欠かせません。立地調査や患者ニーズの分析、効率的な経営体制の構築など、さまざまな努力と工夫が求められます。

③成功を妨げるさまざまな要因

主に以下3つの要因が挙げられます。詳しくみていきましょう。

倒産以外の撤退リスク

診療所の倒産率は低いものの、院長の体調悪化や後継者不在による閉院、他院への譲渡など、さまざまな形での撤退リスクが生じます。開業前の段階で、将来的な出口戦略まで視野に入れた計画が必要です。

収益性と理想の医療の両立

丁寧な診療の実施や最新医療機器の導入など、理想の医療を追求すればコストは上昇します。多くの開業医は、段階的な設備投資や診療体制の工夫により、医療の質と経営の安定性のバランスを取っています。

地域による競争環境の違い

立地選定は開業成功を左右する要素です。首都圏や県庁所在地などの人口密集地では、患者数は多いものの競合との争いも激しくなります。診療時間や標榜科目による差別化が重要です。地域特性に合った医療サービスの提供が長期的な成功につながります。

なお、標榜科目のルールがあります。以下の記事で基本から変更方法までを詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。

参考記事:標榜科目とは?診療科名を標榜する際のルールをご紹介

開業医としての働き方を知る

開業医としての日々は、自身が提供したい医療と創意工夫が求められる経営の両面でやりがいに満ちています。診療時間の設定からマネジメントまで多くの判断が必要となりますが、その分だけ理想の医療に近づけます。具体的な例をみていきましょう。

診療時間設定

診療時間の組み立てでは、地域特性を重視します。オフィス街なら平日夜間の需要が高く、住宅街なら土日・祝日診療へのニーズが高いでしょう。周辺診療所の休診日を避けて診療することで、患者数の確保につながります。

診療の合間で経営者としてこなす業務も重要です。スタッフの労務管理に加え、集患のためのマーケティング施策や実行が求められます。診療所のウェブサイト運営や地域住民向けの健康セミナーの企画など、効果的な集患施策の実施が安定経営につながります。

以上の内容から、プライベート時間の確保には工夫が必要です。例えば、完全予約制の導入や十分な昼休みの設定、非常勤医師との連携が対策として挙げられます。また、医療DXをうまく活用すると業務効率も向上するでしょう。

理想の医療の実現方法

診療方針は院長先生自身の理念が基本となります。予防医療の重視や丁寧な説明時間の確保、漢方治療の導入など、理想とする医療の提供が可能です。地域のニーズと保険診療の制約を考慮しながら、最適な方針を定めましょう。

患者さんとの信頼関係構築も開業医の大きな魅力です。かかりつけ医として継続的に診療することで、患者さんの生活背景まで理解した最適な医療を提供できます。

そのほか、医療機器・設備は自院の成長に合わせた段階的な整備が賢明です。なお、レントゲン機器やCTなどスペースを要する機器は、物件の大きさを考慮しなければなりません。必要性と費用対効果を見極めながら導入を進めましょう。

開業医ならではの悩みと解決策

経営面では、開業初期の設備投資返済や人件費負担が課題となります。税理士や経営コンサルタントとの連携で、長期的な視点での経営計画を立てます。経営の安定には数年単位で時間がかかるため、余裕を持った資金計画が重要です。

スタッフマネジメントでは、採用活動から労務管理まで幅広い対応が必要です。働きやすい職場づくりは、結果的に患者サービスの向上にもつながります。経営が安定すれば、人材紹介会社や社会保険労務士への外注も検討できます。

ワークライフバランスの実現には段階的なアプローチが有効です。開業直後は経営の安定化を優先しつつ、徐々に理想的な働き方へと近づけます。休診は収入減少に直結するため、非常勤医師の活用など、柔軟な対応が求められます。

医師の開業に必要な準備とは

開業に必要な資格要件は医師免許のみです。就業年数や年齢による制限はありませんが、実際の開業には幅広いスキルが求められます。とくにスモールスタートで開業する場合、勤務医時代とは異なる新たな役割をこなさなければなりません。

具体的には、大規模病院では各部門のスタッフが専門業務を担当しますが、小規模な診療所では院長自身が多岐にわたる判断を求められます。看護師や放射線技師、医療事務など、さまざまな職種のスタッフと密接に関わりながら診療所を運営していく必要があります。

そのため、医療技術だけでなく、スタッフとのコミュニケーション能力や経営者としての判断力が欠かせません。

診療所開業の手続きと流れ

開業に必要な大きな流れは、以下のとおりです。

- 物件選定:診療圏の人口動態や競合状況、交通アクセスなどから最適な立地を決定する

- 事業計画の立案:診療圏の選定、収支計画、必要な人員体制など、具体的な開業イメージを固める

- 資金調達:自己資金の確認と金融機関との交渉を進める

- 保健所への届出:法的な手続きを進める

準備期間は通常6か月から1年程度が目安です。

失敗しない開業手順のポイントについて、以下のお役立ち資料で解説しています。無料でダウンロードできるため、ぜひご覧ください。

ダウンロードはこちらから:クリニック開業マニュアル|失敗しない開業の5ステップを徹底解説

開業時期の見極め方

開業時期の判断には複数の要素が絡みます。まず、さまざまな症例に一人で対応できる実績が土台として必要です。また、介護や育児などの家庭状況も判断材料となります。

資金面では、自己資金額と融資の見通しを立てます。また、開業予定地の将来性として、人口の増減傾向や新規開発計画なども考慮に入れましょう。

一般的には40代での開業が多く見られます。ある程度の貯蓄ができ、子どもの教育費などの大きな支出が落ち着く時期といえるためです。

以下の記事では、開業のタイミングや将来を見据えて何をすべきかについて解説しています。あわせてご覧ください。

参考記事:開業医になるには何歳で決断すべき?適したタイミングと年齢

医師の開業成功率を高める重要ポイント

開業の成功は綿密な準備と周到な計画にかかっています。多くの医師が経験する開業の決断から実現まで、各段階の詳しい内容をみていきましょう。

①開業コンセプト・提供したい医療を熟考する

目指す医療の姿を明確にすることが、その後の判断基準となります。立地選定から医療機器の導入まで、すべての判断は理想の医療の実現につながるものでなければなりません。

②立地選定と市場調査

開業地が決まったら、以下の手順でまず競合分析を実施します。調査にはある程度の時間が必要となるため、信頼できるコンサルタントに調査を依頼するのも選択肢の1つです。

1.競合分析

1.1. 半径1-2km圏内の医療機関をリストアップし、とくに同じ診療科を持つ診療所の場所、診療時間、待合室の状況を詳しく調査する

1.2. 地域の大型病院との連携状況や、不足している医療サービスを把握する

2.患者層の把握

2.1. 年齢構成や世帯構成(ファミリー層、高齢者など)、昼間人口と夜間人口の違いを確認する

2.2. 地域特性に応じた診療時間の設定(ベッドタウンなら夜間・休日診療、オフィス街なら平日診療)

2.3. 学校や商業施設の利用者も潜在的な患者層として考慮する

3. 物件選び

3.1. 物件へのアクセスを重視する(都心部では駅からの距離、自動車利用が多い地域では駐車場の確保など)

3.2. 建築基準法と医療法の規制をクリアできる物件かどうかを確認する

3.3. 居抜き物件は内装工事費用を抑えられるが、設備の老朽化や間取りが開業コンセプトに合うかの確認が必要

3.4. 新規物件は自由に設計できるが、工期と初期費用の増加を考慮する

3.5. 商業施設や住宅地との距離、道路からの視認性、看板の設置のしやすさなどを確認する

これらの情報収集には、行政のウェブサイトや不動産会社の活用が有効です。開業地の選定は成功を左右する重要な判断となるため、十分な時間をかけて調査しましょう。

③資金計画と収支シミュレーション

開業資金は総額1億円から1億5,000万円が目安となります。テナントビルとの契約を想定した場合の一例は、以下のとおりです。

- テナント契約費用:360万円

- 建物・内部造作:3,600万円

- 医療機器・備品:2,650万円

- その他開業経費:750万円

- 運転資金:3,000万円

- 合計:10,360万円

資金調達では、開業資金の7~8割を銀行融資で賄うのが一般的です。自己資金は総額の20~30%の確保が望ましく、医療機関開業向けの優遇融資制度も積極的に活用しましょう。

収支計画では、1日の想定患者数から月間売上を算出します。人件費は売上の40~50%が目安です。固定費や変動費を見積もり、開業後の資金繰り表を作成します。

開業資金運用について、お役立ち資料を用意しています。以下より閲覧できるため、ぜひご活用ください。

ダウンロードはこちらから:クリニック開業費用はいくらかかる?資金計画から見る、用意するべき資金と後悔しないポイント

④差別化戦略の構築

勤務医時代に培った専門分野が診療の柱です。専門医資格の取得歴をウェブサイトに掲載し、患者さんにわかりやすく伝えましょう。

また、診療科目を選定する際には、季節変動も考慮します。たとえば、耳鼻科なら花粉症の閑散期を補える科目との組み合わせを検討します。

最後に診療サービスでは、Web予約システムの導入や待ち時間対策、診療時間の工夫など、患者さん目線でメリットと感じてもらえる施策が有効です。

なお、戦略に関するコラムを一覧でまとめています。以下よりアクセスできるため、悩みに応じてご活用ください。

参考記事リンク一覧:診療所経営で悩まなくなる戦略コラム一覧

開業医の失敗リスクと対策

医療機関の倒産率は極めて低いものの、経営がうまくいかないケースには共通点があります。事前にリスクを認識し、適切な対策を講じることで、安定した経営が実現できます。

よくある失敗パターン

立地調査の不十分さから、想定患者数に届かないケースが多くみられます。ほかにも、過剰な設備投資による資金繰りの悪化、スタッフの採用・育成がうまく進まず、離職が続くこともよくある失敗として挙げられます。

失敗リスクをおさえる方法

患者数が想定より少ない場合、診療時間の柔軟な調整や健康に関するセミナー開催などが対策として挙げられます。そのほか、資金繰りが悪化した際の対策として、年間運転資金の事前確保が重要です。

設備投資は段階的に進め、経営が安定してから順次拡充する計画を立てます。また、税理士や社会保険労務士との早期連携で、将来的なリスクを回避できます。

開業支援サービスの活用法

開業支援サービスには、総合型と特化型があります。物件探しから開業準備まで一貫してサポートする総合型と、資金調達や人材採用に特化したサービスから、自院にとって必要な支援を選択しましょう。

支援会社の選定では、対応実績や専門性、費用対効果の比較検討が不可欠です。開業の基礎知識を身につけてから選定することで、より適切なサービス選びが可能になります。

診療所開業への第一歩を、ウィーメックスがサポートします

開業は医師としての新たなステージです。理想の医療の実現やワークライフバランスの向上など、多くの可能性が広がります。

ウィーメックスでは、医師の開業を支援する豊富な資料やセミナー動画、コラムなどをまとめた「クリニック開業ガイド」をご用意しています。開業への一歩を踏み出すきっかけとして、開業後のお悩み解決の一助としてブックマークしてお役立てください。

参考:クリニック開業ガイド

筆者プロフィール

メディコム 人気の記事

イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

-

電子カルテ 医師 事務長

導入してわかった!開業医が語る、電子カルテ選びの“本音”

-

電子カルテ 医師 事務長

在宅医療成功の鍵 医療コンサルが語るカルテ選び5つの極意

-

クリニック開業 医師 事務長

診療科別クリニック開業のポイント

-

クリニック開業 医師 事務長

クリニック開業の3大プロセスと成功へ導く7つのポイント

-

電子カルテ 医師 事務長

医療DX令和ビジョン2030に向けて自身に合った電子カルテの選び方

-

クリニック開業 医師 事務長

これからのクリニック開業戦略 ~開業医から学ぶ5つの対策~

-

クリニック開業 医師 事務長

ミニマム開業を成功に導く3つのポイント

-

クリニック開業 医師 事務長

クリニック開業後の収支は?~5年間の収支計画の進め方~